中国特色的分级基金

原创分级基金又叫杠杆基金。阿基米德说的「给我一个支点,我就能撬动地球」说的就是杠杆原理。在投资理财领域,杠杆就是借钱投资的意思,这样你的投资就产生了放大效应。比如你原本只有 100 元,但又向别人借了 100 元。假如你的投资收益是 10%,本来只能赚 10 元,现在多了 100 元借来的本金,就能赚到 20 元。但你真正拿到手的收益并不是 20 元,因为资本市场中没有慈善家,借钱是要付利息的。利息越低越划算。如果利息是每年 7%,100 元借来用一年的成本就是 7 元,假如你的年收益率还是 10%,表面上看多赚了 10 元,实际上却只赚了 3 元。反过来,投资的亏损也会被放大。还是举上面这个例子,在不借钱的情况下,你投资亏损 10%,就意味着 100 元本金亏了 10 元,但如果加杠杆融资 100 元,你的实际亏损就是 20 元的损失加上 7 元的融资成本,合计 27 元,和你 100 元自有本金相比,亏了 27%。

虽然杠杆有这种一荣俱荣、一损俱损的脾气,但由于它满足了人类的贪婪,在金融市场上一直非常受欢迎。尤其在牛市中,加了杠杆,就像加足了马力的印钞机,幸福来得太快、太简单;但同样的,灾祸也会来得太狠、太残酷。所以一定要记住,任何时候,杠杆都是一把双刃剑。

海外成熟的资本市场历史悠久,各种加杠杆的投资工具也很多,除了中国在过去几年里陆续推出的股指期货、期权和融资融券功能外,海外市场从 20 世纪 80 年代起就出现了带有杠杆的基金,其中以美国和英国的杠杆型封闭基金最具代表性。而力哥之前介绍 ETF 时也提到过,今天美国市场加杠杆的 ETF 也很多,从一倍正向杠杆,到两倍正向杠杆,再到一倍反向杠杆都有。所谓一倍正向杠杆,指的是如果你买的 ETF 跟踪标的本身涨了一倍,你可以赚到两倍的收益;两倍正向杠杆,指的是如果你买的 ETF 跟踪标的本身涨了一倍,你可以赚到四倍的收益;而一倍反向杠杆的 ETF 则属于基金的做空机制,你买的这个 ETF 跟踪标的本身跌了多少,你就能赚多少;反过来说,如果跟踪标的涨了,你就要亏钱。

出于风险控制的考虑,国内一直不允许发行这种带有杠杆的更刺激的 ETF,但从 10 年前的 2007 年开始,中国的基金公司搞出了一种具有中国特色的杠杆型基金,这就是分级基金。

中国特色杠杆基金国内第一只分级基金,是 2007 年推出的国投瑞银瑞福分级基金,老基民管它叫「老瑞福」,它是一只封闭式的主动型股票基金。在这个时点推出这个创新产品,主要是为了探索封闭式基金更大的发展空间。2002 年最后一只老封闭式基金成立后,封闭式基金的发展就停滞了,市场完全成了开放式基金的天下。2007 年恰逢大牛市,封闭式分级基金的推出就是希望能推动新一代封闭式基金的发展。「老瑞福」推出后的几年,不同基金公司又陆续推出过一些分级基金的创新产品,但因为还处于摸索期,各公司的交易规则都不同,比如长盛同庆、瑞和沪深 300 等,但总体上看,都具有像 LOF 一样可以同时在一二级市场交易和套利的机制。经过几年摸索,其中银华深证 100 指数分级基金和它对应的两个子基金——银华稳进和银华锐进,成了最受市场欢迎的分级基金模式,这种模式也成了后来大红大紫的分级基金约定俗成的标准规则。在银华这款分级基金诞生之前的其他分级基金的创新模式,现在基本都已夭折,力哥就不细说了。

为什么 2007 年的瑞福分级会被称为「老瑞福」,就是因为第一代分级基金的运作规则后来已经不符合市场需求,都转型成了和银华深证 100 分级一样的标准版,这就是「新瑞福」。下面力哥就来详细讲解这种标准版的分级基金到底是怎么玩的。

一母生两胎,两儿皆不同分级基金,顾名思义,就是把一个普通的开放式基金拆分成不同风险级别的两个子基金:一个司职进攻,适合激进型投资者;一个司职防守,适合保守型投资者。不同类型的投资者可以各取所需,皆大欢喜。那具体怎么拆分呢?

举个例子,一个母亲生了两个儿子,一个叫 A,一个叫 B,母亲有 2 元,为了以示公平,两个儿子各分到 1 元去投资。虽然是同一个妈生的,但俩儿子的性格却大相径庭。A 特别保守,B 却非常激进,B 觉得自己只有 1 元本金太少了,就找 A 商量:要不你把这 1 元借给我去投资,赚钱亏钱都和你无关,我每年定期给你利息,你看怎么样?

A 考虑了以后觉得这生意可以做,只要 B 给 A 的利息比银行存款利息高一点,就很划算,比如银行一年期的利息是 3%,B 再加个 3%,给 A 6% 的利息。于是兄弟两人愉快地达成了协议。

在这个故事中,母亲就是分级基金的母基金,一般来说,这就是一只普通的开放式基金,而她的两个儿子,就是母基金拆分出来的两个子基金,一个叫分级基金 A 类份额,一个叫分级基金 B 类份额,通俗地叫作分级 A 和分级 B。分级 A 和分级 B 就像 ETF 或 LOF 一样,可以在二级市场交易。所以母基金、分级 A 和分级 B 实际上是三位一体的关系,对外是同一只基金,对内却有不同的利益分配结构,而且也有不同的基金代码,方便投资者识别。上交所发行的母基金、分级 A 和分级 B 都以 50 开头,深交所发行的母基金则是以 16 开头,A 类和 B 类份额以 15 开头。

分级 A 的钱怎么借?分级 A 拿分级 B 给的约定收益,一般来说,分级 A 的约定收益利率为一年期定期存款基准利率加上 1.5%~5% 不等,比较常见的是 +3%、+3.5%、+4% 和 +5% 的品种。所以这其实是一种跟随央行加息或降息周期而不断浮动的利率水平,比如说有一款利率设置成每年获得一年期银行定期存款基准利率 +4% 的分级 A,如果今年 1 月 1 日的基准利率是 2%,那今年它的约定收益就是 2%+4%=6%。如果今年 9 月央行加息了,一年期基准利率提高到了 2.5%,那明年这个分级 A 的约定收益就会提高到 2.5%+4%=6.5%。

当然,也并不是所有的分级 A 都采取这种模式,因为老是跟随央行利率政策变化而不断调整收益率,虽然更符合金融市场的客观规律,但对投资者来说是一件很麻烦的事,尤其是对于追求绝对确定收益的保守型投资者来说,他们永远无法准确提前预知,明年他买的这个分级 A 会分给他多少利息,所以后来也有一些分级基金把约定收益设定为一个固定水平,一般是 6% 或 7%。这个收益水平真心不算低,毕竟今天不管是货币基金、银行理财产品还是理财型万能险,都很难长期达到这个水平,之前还说过,普通的债券基金,长期看收益率可能也就是这个水平了。

胆大激进的分级 B母基金按照什么比例拆成分级 A 和分级 B,不同基金情况不一样,目前绝大多数股票指数型分级基金都采取 5:5 的模式,也就是如果母基金有 1 元,分级 A 和分级 B 各拿 0.5 元,分级 B 以 0.5 元的本金撬动 0.5 元的融资杠杆,所以初始杠杆就是 2 倍,这样不管是计算杠杆还是计算今后的折算收益都会比较方便。但也有少数指数本身波动比较大的分级基金,比如跟踪中证 500 指数、中小板指数和创业板指数的分级基金,会采取 4:6 的模式拆分,也就是分级 A 拿 0.4 元,分级 B 拿 0.6 元,等于是分级 B 用 0.6 元的成本只撬动了 0.4 元的融资杠杆,初始杠杆只有 1.67 倍。

当然,分级基金的主体虽然都是股票型分级基金,但也有极少数是债券型分级基金,具体又可以分为纯债分级、混合债分级和可转债分级基金。它们的拆分比例可以达到 7:3 甚至 8:2,这意味着只用 3 毛甚至 2 毛的本金,就可以撬动高达 7 毛甚至 8 毛的杠杆,初始杠杆高达 3.33 倍或 5 倍,尤其是其中的可转债分级基金,含有很强的股票性质,风险和波动性并不小,但加上这么高的杠杆,其实投资风险非常高,所以力哥一般不建议大家碰这类债券型分级基金。

更加凶猛的反向杠杆分级 B不管是股票型还是债券型,目前中国市场所有分级基金都是分级 B 向分级 A 借钱,分级 A 拿利息这种模式,我们称之为融资型分级基金。但实际上还有另一种更复杂的分级基金模式,叫多空型分级基金。这个也同样是一个母基金,把钱分别给大儿子分级 A 和二儿子分级 B,只不过他们之间再也不是互帮互助的好兄弟,而是你死我活的仇敌,因为一个看涨,一个看跌。最简单的多空分级基金拆分模式是 2:1,看涨的那个儿子获得 2 份本金,看空的那个获得 1 份。对看涨的那个分级来说,股市涨了就能获得杠杆超额收益,股市跌了也同样要亏掉超额收益;而对看跌的那个分级来说则相反,股市涨了反而要亏钱,股市跌了反而能赚钱,这就叫反向杠杆。它也可以近似看成是一种杠杆较低、资金门槛也较低的迷你版股指期货。

多空分级基金的杠杆计算公式以及看多份额所承受的杠杆风险都和融资分级基金中的分级 B 一样,但因为看多份额并不是向看空份额借钱去投资的,而是双方对赌,约定你赚的钱就是我亏的钱,我赚的钱就是你亏的钱,这样一来就不需要额外支付融资成本,因而是成本最低的一种杠杆投资工具。它实际上和国外成熟市场这些年非常流行的杠杆 ETF 属于同一性质。从设计原理看,多空分级基金比融资分级基金更适合激进型投资者。

在 2007 年中国第一只融资型分级基金出现后的第 6 年,即 2013 年,中国证监会出台了《多空分级基金产品注册指引》,对多空分级基金的设计原则、投资门槛与杠杆倍数进行了规定。当时国内有超过 10 家基金公司扎堆申报多空分级基金,分别挂钩沪深 300、上证 50、中证 500 等主流市场指数,甚至还有基金公司上报过上市型货币市场多空分级基金,这类货币多空分级基金就相当于杠杆货币 ETF,连风险最低、波动最小的货币基金也可以搞分级。

然而可惜的是,在 2015 年的股灾中,监管层为了杜绝一切可能做空市场的潜在敌人,无限期暂停多空分级基金的申报和审批工作,这就意味着在未来很长的一段时间内,我们在 A 股市场恐怕都看不到这种低门槛、低成本的杠杆投资工具了。

分级 B 闯大祸,拖出去斩了!在 2015 年股灾之前的那一轮大牛市中,先于多空分级基金诞生的融资分级基金成了 A 股市场中最耀眼的明星,很多分级 B 在杠杆的帮助下,半年时间里暴涨了 5 倍。这种神话究竟是如何实现的呢?

由于当时投资分级 B 门槛较低,和场内买 ETF 和 LOF 一样,而回报率却远超不带杠杆的 ETF 和 LOF,甚至超过 90% 以上的股票,这就一下子吸引了无数投资新手。然而分级基金因为带有融资杠杆,规则复杂,风险极高,证监会和基金公司又没有事先对分级基金的投资者进行充分的教育和风险提示,结果股灾一来,分级 B 集体触发下折潮,许多人一夜之间亏掉 50%,极端情况下甚至能亏掉 90%,无数投资者跑到基金公司甚至证监会闹事,高层为之震怒。最终证监会决定对分级基金这个品种实行变相「安乐死」。

第一步是从 2015 年股灾之后开始,无限期中止分级基金的发行审批工作,不给分级基金市场任何扩容的机会。

第二步是从 2017 年 5 月 1 日起,所有分级基金投资者必须要满足两个条件:一是证券账户里必须要有至少 30 万元的证券类资产,也就是把那些口袋里的钱不足 30 万元的小散户无情地踢了出去;二是必须本人亲自带着身份证去开户的证券公司营业网点进行风险综合评估并签署《分级基金投资风险揭示书》,如果你家在三四线小城镇或农村,身边没有证券公司实体网点,就得劳民伤财地跑到周边大城市去面签,这又把许多嫌麻烦的投资者给挡在了门外。如果你不符合上述两个要求,就只能买分级基金的场外母基金,就没有资格购买分级 A 和分级 B,过去已经买了的分级 A 和分级 B 也只能卖,不能买。

第三步是从 2017 年 6 月起,沪深交易所开始着手修改《证券投资基金上市规则》,把 5000 万份份额作为分级基金终止上市的触发情形,说白了,就是如果这个分级基金的总份额不足 5000 万份,基金公司只有两个选择——要么转型,要么清盘。转型就是把分级基金变成不带杠杆的普通开放式基金,但因为这种基金规模太小,熊市状态下转型了也乏人问津,基金公司不仅赚不到多少钱,还要承担运营成本,所以基金公司会更倾向于清盘,也就是不管你之前持有该基金的成本是多少,持有了多久,现在是赚是亏,到了清盘结算日,一律按照当天净值强制全部赎回。要注意的是,这个规定不仅适用于分级基金,也适用于 ETF 和 LOF 这种场内交易的基金,所以今后我们买这些场内基金时,一定要优先考虑规模问题,规模低于 2 亿元的有清盘风险的场内基金,建议一律不要碰。

说到底,证监会只有一个目的,就是希望通过设置更高的参与门槛,把已经发行的这 154 个分级基金逐渐边缘化,让大家最后都别玩分级基金。虽然穷人失去了一个赚大钱的机会,但也不再会因为巨亏而给监管当局惹麻烦,这其实是一种惰政思维。

神器封印,静待机会在 2015 年的牛市中,力哥当时称风光无限的分级基金为穷人的「逆袭」神器,而现在,神器已经生锈,天使已经折翼。看到这里你可能会觉得奇怪:力哥,既然证监会有意要让分级基金「安乐死」,那你说这么一大堆分级基金知识又有什么用呢?不是在浪费我们的时间吗?这你就错了。

第一,因为哪怕在眼下这种艰难环境下,分级基金依然存在一些值得我们把握的赚钱机会。虽然有 30 万元的投资门槛,但今天中国能达到这个门槛的投资者还是有很多的。虽然有迷你基金强制清盘的风险,大部分分级基金未来也都很危险,但还是有二三十个分级基金眼下的规模还是比较大的,没有清盘风险,我们依然可以进行投资。

第二,当下一轮牛市火焰重新燃起时,分级 B 超强的赚钱效应一定会让它「王者归来」,再次成为市场关注的焦点。俗话说,牛市忙赚钱,熊市赚知识。市场冷淡的熊市恰巧是我们潜心学习相关投资知识的好时机,而大多数人却刚好相反,熊市时对股市漠不关心,等牛市来了发现身边人都赚得盆满钵满了才拿起理财书准备学习,这样就太晚了,八成是被市场收割的命了。所以,现在是我们学习复杂的分级基金知识的最好时机。

第三,退一万步说,即使下一轮牛市到来后,证监会考虑到 2015 年的前车之鉴,依然会有意遏制分级基金的发展,但随着投资全球化时代的到来,未来我们国内投资者投资海外会越来越方便。在美国、中国香港等成熟市场,以杠杆 ETF 为代表的杠杆投资工具非常普遍,今天我们学习分级基金的投资策略,也是在为明天操作其他杠杆投资工具打下坚实的基础。

分级基金的核心:配对转换机制分级基金之所以复杂,最核心的原因在于设置了配对转换机制,这是 ETF 和 LOF 都没有的。在分级基金的游戏规则中,你可以在一级市场申购母基金,把它按照规定的配比分拆成分级 A 和分级 B,然后在二级市场卖掉;也可以反过来,在二级市场按规定的配比分别买入分级 A 和分级 B,再将它合并成母基金,在一级市场赎回。

所以要了解分级基金,关键就在于了解母基金、分级 A、分级 B 三者的净值和交易价格之间纠缠不休的关系。一般情况下,母基金只有一个一级市场净值,而分级 A 和分级 B 则既有净值又有交易价格。分级 A 和分级 B 的净值与母基金净值之间存在恒定关系。比如说母基金净值是 1 元,按照 5:5 拆分成 A、B 两个子基金,那分级 A 和分级 B 此时的净值应该都是 5 毛;如果按照 4:6 拆分,那分级 A 的净值是 4 毛,分级 B 的净值是 6 毛,这个很好理解。用数学公式来表达就是:

母基金净值 = 分级 A 净值 × 分级 A 占比 + 分级 B 净值 × 分级 B 占比

但它们的交易价格却是随行就市,不断波动的。

分级 A 的净值小账本因为分级 A 是借钱给分级 B 吃利息的,所以它的净值高低主要取决于约定收益的高低,比如分级 A 的初始净值是 1 元,约定收益是每年 6%,那么从基金诞生的那一天起,净值每天就会增长:1 元 ×6%÷365 天 =0.000164 元,你可以把它理解成分级 A 拿了个小本子记录下了自己到底有多少钱。1 元本金本身是我的,所以这 1 元的基金净值基数永远不会少,我把钱借给分级 B 后还有利息拿,虽然说年利率是 6%,但我的净值每个交易日都要公布,为了让投资者看得清楚,我就必须把这利息折算到每一天来写清楚。比如说,在分级基金成立 10 天后,分级 A 的净值就是 1.00164 元;成立 100 天后,净值就是 1.0164 元;一年之后,净值就会变成 1.06 元了。这时候,要兑现收益了,分级 A 就会进行一次定期折算,把净值超过本金 1 元的那部分收益,全部折算成母基金的份额,作为利息发放给分级 A 的投资者,然后分级 A 的净值重新回到 1 元,开始新一年度的积累,就像蜗牛爬楼梯一样,净值一点点往上走。

注意,分级基金最特别的一点就是给分级 A 的利息不是现金,而是母基金的份额。投资者拿到这笔特殊的利息以后,有很多种选择,既可以直接在扣除赎回费以后赎回母基金获得现金,也可以长期持有母基金,还可以拆分成分级 A 和分级 B。这么一来又有四种选择,可以卖 A 留 B,也可以卖 B 留 A,也可以 A、B 都留或者 A、B 都卖。到底应该选择哪种方式处理分到的母基金,既取决于投资者的主观风险偏好和对未来股市的预期,也取决于当下这只基金是处于整体溢价还是整体折价状态。力哥后面讲解分级套利时会再细说。

另外分级 A 的定期折算基准日一般有两种设置方法,一是以分级基金正式成立的日期为基准日,这样最简单;二是在每年的 12 月到 1 月之间选择一天作为基准日,选择 12 月 1 日、12 月 15 日或 1 月的第一个交易日为基准日的最多。这么做是为了配合普通人一般以年为单位统计投资状况并调整理财计划的习惯。

读懂分级 A 的本质分级基金最初是作为封闭式基金的创新品种出现的,而封闭式基金都有一个封闭周期,力哥之前介绍过,中国第一代封闭式基金的封闭期是 15 年,所以在分级基金的创新探索中,也有一些分级基金保留了封闭期的设计,一旦到期,分级 A 和分级 B 的借贷游戏就会结束,分级 B 的本金也会真正回到分级 A 的账户,兄弟俩正式分家。但随着时间的流逝,这类有存续期限的分级基金已经越来越少,目前市场上绝大多数分级基金都是永续存在的,也就是说,分级 A 的本金从理论上来说会永远借给分级 B,不准备拿回来了。这有点像银行里存本取息的储蓄模式,只不过相当于准备储户的本金永远不拿出来,一直吃利息吃到老死,本金让儿子继承,继续吃利息。更准确地说,永续分级 A 的这种模式就是一种永续债券,或者叫无期债券,一般只有国债或地方政府公债才会采取这种模式。

所以,分级 A 本质上内含债性,它的二级市场价格究竟会产生折价还是溢价,很大程度上取决于这个永续债的利息有没有吸引力。在加息周期,所有资产的收益都在提高,有些分级 A 的约定收益是跟随央行基准利率浮动的,就不会受到太大的负面影响;有些则是固定不变的,这时它对投资者的吸引力就会下降,使投资者的购买意愿较低,就容易产生折价。反过来说,在降息周期,这类分级 A 就容易产生溢价。这和债券价格往往在加息周期会下跌,在降息周期会上涨是一个道理。一般来说,我更建议大家投资永续的分级 A。

分级 A 的价格谁说了算?分级 A 的市场定价不仅取决于它们和其他固定收益投资产品之间的竞争格局,也取决于这 100 多只分级 A 之间的收益率竞争。那些约定收益率比较高的分级 A 容易受到投资者追捧而产生溢价,反之,收益率比较低的则容易产生折价。

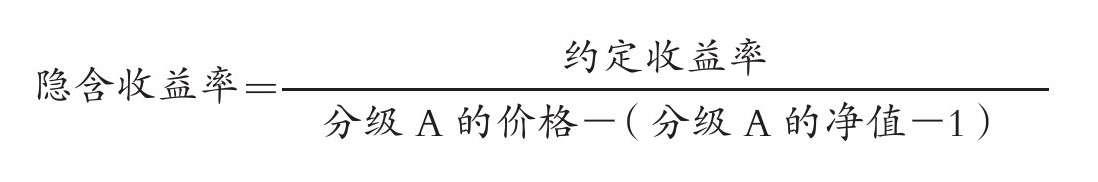

由于不同分级 A 的约定收益不同,一级市场净值和二级市场交易价格也都不一样,所以就需要制定一个统一标准来衡量到底哪个分级 A 眼下更值得投资,这个标准就叫分级 A 的隐含收益率,它是一个修正过的透过现象看到本质的真实收益率。它的计算公式是:

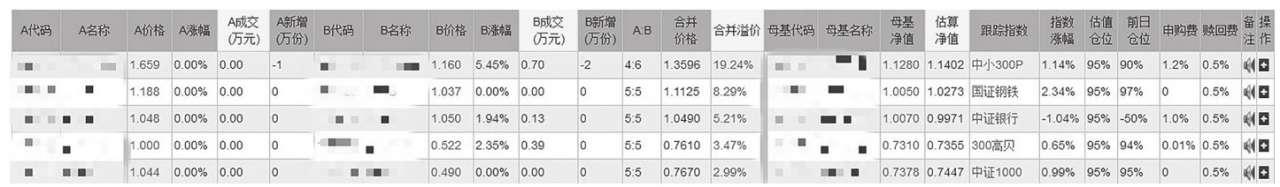

这个数据不需要自己算,我们可以在集思录上找到现成数据。方法是打开集思录主页,找到「股票分级」一栏,点击下方的 A 类标签,在跳转出的分级 A 的详细资料页面找到「修正收益率」一栏,就可以看到当下所有分级 A 的隐含收益率。点击「修正收益率」标签,就可以按降序排列找到当下潜在收益率最高的最值得下手的分级 A 了(如图 9.1 所示)。所以一定要记住,我们投资分级 A 绝对不能傻傻地去买约定利率最高的品种,因为这些品种往往更受投资者追捧,因此溢价率也高,不一定是最划算的产品,看这个修正收益率才是王道。

图 9.1 分级 A 数据一览(来源:集思录)

但要注意的是,这只是针对一般的永续型分级 A,对有固定结束期限的分级 A 可不是这样,因为其中有些分级 A 的剩余期限可能连一年都不到,有些则还有两年,所以它们的修正收益率值,就是指如果以现在的价格买入,持有到期时的年化收益率。比如说某个分级 A 还有 1 个月到期,最多获得 0.5% 的约定收益,但眼下这只基金却出现了超过 0.5% 的溢价,那对不起,1 个月后等这只基金到期了,你的投资回报一定是负数,一定得亏钱。这类有期限的分级基金到期以后一般有两种处理办法,一种是直接转型成 LOF,不再带有分级杠杆;另一种是将所有的分级 A 和分级 B 都强制折算成母基金,开启下一个周期的分级博弈,如此循环往复。

更进一步说,分级 A 二级市场的定价还和央行的利率政策有关。之前力哥说过,大部分分级 A 都采取一年期定期存款基准利率加上一定百分比的利率这种计算方式。当处于加息周期时,分级 A 第二年的约定利率会上浮,从而会对投资者产生更大的吸引力,因此理论上价格也会上涨;处于降息周期则相反。其中一年期定期存款基准利率 +3% 的品种,受到央行利率政策变化的影响会更显著,所以会比 +5% 的品种更敏感,涨跌更多。

所以在你发现央行已经处于加息周期时,那些 +3%、+3.2% 的约定利率比较低的分级 A 容易出现折价回归,实现相对更高的修正收益率,因此你应该优先考虑投资这些分级 A;而那些 +4.5%、+5% 的约定利率比较高的分级 A 则容易出现溢价回归,修正收益率反而可能会降低。在降息周期时则情况正好相反。

当然,在降息周期,最有优势的无疑是固定利率的分级 A,因为它的利率不会相应下降。不过分级基金很复杂,它的价格变化并不是受单一因素的影响。

分级 A 的投资黄金时期除了相对价格和央行利率政策,分级 A 的价格还受到股市牛熊的巨大影响。

因为分级 A 和分级 B 有配对转换机制,所以在牛市里,大家都去买潜在收益更高的分级 B,分级 B 就容易产生大幅溢价,而分级 A 则会乏人问津,容易产生大幅折价。分级 B 的溢价越高,分级 A 的折价就越高。但聪明的投资者往往都具有逆向思维的能力,大家都在拼命买贵得离谱的分级 B 时,恰恰是买分级 A 的好时机。一旦股市出现暴跌或牛转熊,分级 B 就会变成杀人不眨眼的魔鬼,投资者这时候都怕了,会纷纷卖出分级 B。

在 2015 年的股灾期间,由于分级 B 带有高杠杆,净值一天就能跌掉超过 10%,但二级市场价格受限于 10% 的跌停板制度,跌到 10% 就没法继续跌了,于是就形成了分级 B 投资者的「踩踏事故」,想卖卖不掉,只能天天看着手里的分级 B 跌停。这时唯一能把这只烫手山芋扔掉的办法就是去二级市场中买入对应的分级 A 合并成母基金赎回,当市场上许多急着逃命的分级 B 投资者都转而去抢分级 A 时,分级 A 的价格就会出现大幅上涨。在 2015 年 6 月到 8 月的股灾期间,短短 3 个月里,许多分级 A 的价格涨幅超过 30%,从过去大幅折价 15%,一夜间变成大幅溢价 15%,实现了可遇不可求的风险超低、回报超高的投资奇迹。

三个杠杆玩转分级 B对于分级 A,我们重点要搞清楚的是约定利率和修正收益率之间的关系,而对于分级 B 来说,最重要的是搞清楚几个杠杆的概念。

第一个叫初始杠杆。初始杠杆是由分级基金发行时,设定的分级 A 和分级 B 的比例所产生的。力哥之前说过,大多数是 5:5,也有 4:6、7:3 的分法。5:5 就表示每 10 份母基金拆成 5 份分级 A 和 5 份分级 B,也就是母亲的 10 元,分给两个儿子各 5 元。当分级 B 借来分级 A 的钱,分级 B 就拥有了 10 元,这时分级 B 就是用 5 元的本金,撬动了 5 元的杠杆,达到了 10 元的投资效果,用 10 除以 5,算得初始杠杆为 2 倍。同理,4:6 的分级基金,每 10 份母基金拆成 4 份分级 A 和 6 份分级 B,分级 B 的初始杠杆等于 1.67 倍(10 除以 6)。7:3 的初始杠杆等于 3.33 倍(10 除以 3)。

第二个叫净值杠杆。它是分级 B 净值与母基金净值涨幅的比值。因为分级 B 加了杠杆,所以如果母基金净值上涨,它应该涨得更高、更快。我们就以最常见的初始杠杆为 2 倍的分级 B 为例,该基金上市后,假如第一天,母基金净值涨了 1%,分级 B 净值就应该上涨 2%;母基金净值跌 1%,分级 B 净值就应该跌 2%。当然,实际市场中并不完全如此,因为分级 B 还需要向分级 A 支付融资成本,这部分成本是分在每个交易日里,一点点从分级 B 的净值中计提到分级 A 的净值中去的。所以实际上母基金涨 1%,分级 B 涨不到 2%;母基金跌 1%,分级 B 的跌幅却会超过 2%。假如分级 B 向分级 A 约定支付的年利率是 6%,而这一年中,假如这个母基金的净值没涨也没跌,还是 1 元,那一年后,分级 A 的净值会涨到 1.06 元,而分级 B 的净值则会跌到 0.94 元。所以分级 B 更适合股市节节攀升的牛市,在股市萎靡不振的熊市中,哪怕股市不涨不跌,其他不带杠杆的普通基金可能不涨不跌,收益持平,但分级 B 因为有融资成本在,依然会不断亏钱。

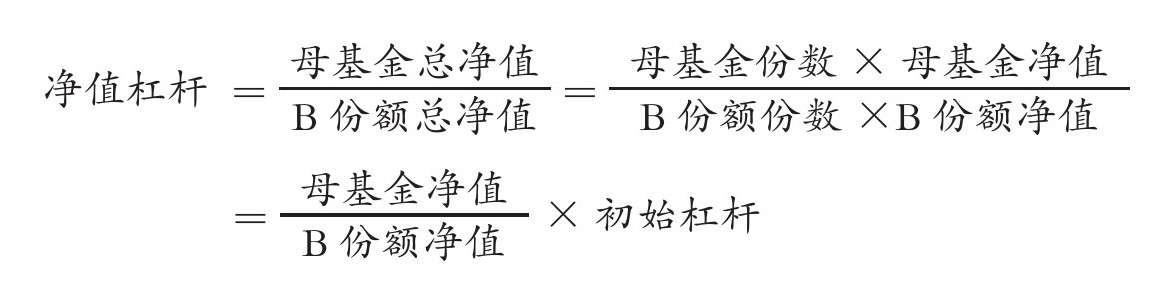

但净值杠杆只有在刚上市或不定期折算后的那一天才会与初始杠杆相同,随着母基金净值的不断变化,分级 B 的净值杠杆也会不断变化。这就要说到净值杠杆的计算公式,它是用母基金的总净值除以分级 B 的总净值,所谓总净值,就是这只基金总体的价值,也就是基金的份额乘以单位基金的净值,如果觉得不好理解,更简单的一个公式是先把母基金净值除以分级 B 的净值,再乘以初始杠杆。

比如某一天,某个 5:5 拆分的标准款分级基金的母基金净值涨到 1.62 元,分级 B 的净值涨到 2.22 元,那这一天该分级 B 的净值杠杆就是 1.62/2.22×2=1.46 倍,也就是说,这时候,母基金涨 1%,分级 B 理论上只能涨 1.46%,反之跌幅比例也一样。

反过来说,当母基金净值跌到 0.7 元,分级 B 净值跌到 0.36 元,那这一天该分级 B 的净值杠杆就是 0.7/0.36×2=3.89 倍,也就是说,这时候,母基金涨 1%,分级 B 理论上能大涨 3.89%,反之跌幅比例也一样。

这就是分级 B 设计原理上的先天不足,当股市节节攀升时,杠杆会不断缩小,杠杆超额收益会打折扣;而当股市持续下跌时,杠杆却会不断放大,杠杆超额损失会大幅增加。我花了同样的融资成本,赚钱的时候杠杆打折扣,亏钱的时候杠杆却不断加大,这个缺陷怎么弥补呢?这个问题我会在后文中详细说。

分级 B 的第三个杠杆,是价格杠杆。看到这里,你应该很清楚基金净值和价格的区别了。和分级 A 一样,我们在二级市场买卖分级 B 时并不是按照净值来确定价格的,而是由供求关系来决定,这个价格长期看,一定是围绕着净值上下波动的,高于净值就是溢价,低于净值就是折价。对于我们这些平时直接在二级市场买卖分级 B 的普通投资者来说,净值杠杆只是写在纸面上的杠杆,而价格杠杆才是我们购买这个分级 B 时所能获得的真实杠杆。

在理解了分级 B 净值杠杆的计算方法后,理解价格杠杆计算方法就很容易了,将分母从分级 B 的总净值变成分级 B 的总市值就可以了,更简单的办法是拿母基金净值除以分级 B 价格再乘以初始杠杆。

价格杠杆实际上就是把折溢价率因素考虑进去后的净值杠杆。

一念天堂,一念地狱净值杠杆和价格杠杆在集思录分级基金类目中都能找到,其中价格杠杆是特意被标黄的,以此来说明这个指标特别重要,因为我们买分级 B,不就是为了获得杠杆收益吗?

但正所谓「成也萧何,败也萧何」。请永远记住,杠杆是一把双刃剑。赚钱的时候它可以让你爽翻天,亏钱的时候它也让你痛不欲生。并不是所有人都有这样的风险承受能力,玩得起那么刺激的分级 B 的。

分级 B 的杠杆在股市大幅下跌时能夸张到什么程度呢?力哥举一个最极端的例子你就知道了。

在 2015 年年中 A 股史无前例的疯狂股灾中,有一只名叫招商可转债的分级基金的 B 份额,在二级市场上简称转债进取,它在 7 月 6 日的净值是 0.540 元,仅仅一天之后的 7 月 7 日就跌到 0.317 元,跌幅达 41.3%,到 7 月 9 日进一步跌到 0.071 元,3 天累计跌幅 86.9%。要知道,你就算运气再差,买的股票连吃三天跌停板,跌幅也不过 27%,这货却可以让你的本金瞬间跌到只剩一点渣了。

这个分级 B 的跌幅之所以那么可怕,一是因为那两天 A 股本身就跌得极为恐怖;二是这只基金本身设计了 7:3 的拆分比例,初始杠杆就高达 3.33 倍,而随着净值一路下跌,杠杆一路上升,最后杠杆能放大到 10 倍以上。所以力哥再重复一遍,如果你不是激进型投资者,千万不要轻易碰分级 B,它有可能会让你上天堂,也有可能会让你下地狱。

特殊的规则:给分级 A 发工资的定期折算分级基金的复杂之处还在于它有一些特殊的规则。前面说过了,分级 A 有定期折算机制,到了每年约定的定期折算日,分级 A 的净值会回归到 1 元,而约定的利息部分则以母基金份额的形式发放。

这种定期折算的本质就是分级 A 有固定的分红。对于股票来说,分红后就要对股价进行除权除息处理。所谓除权,就是把一部分股票奖励给股东,增加公司的总股本;而除息则不是送股票,而是直接送钱,或者叫红利。分级 A 的定期折算名义上是一种除权行为,因为你分到的不是现金而是基金份额,但实际上可以理解为一种除息行为。不管是除权还是除息,都要在完成后做相应的除权除息处理,也就是把基金净值相应地降下来。不过由于分级 A 和母基金存在内在的配对机制,所以如果分级 A 的净值因为这次定期折算而跌回到 1 元,母基金的净值也会相应下跌,但这并不意味着原本母基金的持有人的利益会受损,母基金的持有人和分级 A 的持有人一样,单份母基金的净值虽然降低了一些,但母基金份额却会自动增加,所以实际上这样的定期折算只是一种会计操作,对持有人的实际利益没有任何影响。

过去经常有「荔枝」(力哥的粉丝昵称)问力哥,是不是我在分级 A 定期折算前一天买入,就能拿到 1 年的约定利息了呢?世界上哪里有这种投机取巧的好事,定期折算只不过是水到渠成、按部就班地完成一道手续,不管你哪天买入,都不可能一口吃到那么一大块利息收入。

一般来说,定期折算的过程要经历三个交易日,T 日也就是定折基准日,分级 A 和分级 B 都能在二级市场正常交易,但母基金暂停申购赎回,配对转换也暂停;T+1 日,分级 A 暂停交易,分级 B 可以正常交易,母基金仍然暂停申购赎回,持有分级 A 的投资人将会收到折算成母基金的收益,价格和净值都回归到 1;T+2 日,分级 A 将在上午 10:30 恢复正常交易,分级 B 仍然可以正常交易,母基金恢复申购赎回,同时也恢复配对转换。所以你会发现,分级 A 和母基金都会受到定期折算的影响,但分级 B 不参与定期折算,分级 B 的净值、价格、份额都不会受到定期折算的影响。

我之所以要强调定期折算不会影响分级 B,是因为接下去要介绍的不定期折算机制,会同时影响分级 A、分级 B 和母基金。许多人很容易把两者搞混,以为定期折算也会影响分级 B。

特殊的规则:弥补分级 B 缺陷的不定期折算力哥回头来填上面挖下的坑:分级 B 涨得慢、跌得快的先天缺陷要如何弥补呢?银华深证 100 指数分级基金第一个想出了解决分级 B 杠杆不对称的方法——创造了一套不定期折算机制,具体是怎么回事呢?

所谓不定期折算,是指只有在满足规定条件时才会触发的折算,分为:向上折算,简称上折;向下折算,也叫下折。

加足分级 B 动力的向上折算先说上折。

分级 B 上涨时杠杆会自动下降,下跌时杠杆会自动升高,这会导致亏快赚慢、亏多赚少的不公平情况。尤其当母基金净值涨到 2 元以后,基本上已经没有什么杠杆了。所以银华锐进就设计了上折机制,当母基金净值涨到 2 元时,自动触发。上折程序完成后,原来你手里持有的分级 A 和分级 B 的份额保持不变,但净值会发生改变。

最初的也是目前市场上主流的变化规则是分级 A、分级 B 和母基金净值都统一回归到 1 元,原本净值超出 1 元的部分,统统和定期折算后分级 A 的分红一样,折算成净值为 1 元的母基金发放。而原本就持有母基金的投资者一样会遭遇净值降低但份额变多的情况,这就相当于经历了一次普通开放式基金的拆分流程。

还有一种比较少见的变化规则是让分级 B 和母基金净值下降到和折算前分级 A 净值相等的水平。比如上折基准日那一天,分级 A 的净值是 1.025 元,那上折之后,分级 A 完全不受影响,分级 B 和母基金净值都变成 1.025 元。这么做的优点是避免原本只和分级 B 有关的上折影响到分级 A,尽量降低上折带来的影响,但随之而来的缺点也很明显,对分级 B 和母基金的投资者来说,因为不是统一回到 1 元,在计算自己上折前后收益变化的时候容易糊涂。所以这种改良后的上折规则并没有成为市场主流。

不过另一种在银华锐进上折规则基础上改良过的新规,得到了主流市场的接受。银华锐进最初设计的上折机制是母基金净值涨到 2 元后上折,此时分级 B 已几乎没有杠杆,所以后来就有许多分级基金把上折时的母基金净值阈值下降到 1.5 元。所谓阈值就是临界点的意思,一旦越过这个点,事物的变化就会从量变变成质变,上折就是一种质变。在母基金净值为 1.5 元的时候,分级 B 的净值杠杆往往还有 1.5 倍,这时候对激进型投资者有一些吸引力,在这时上折,把净值杠杆重新提高到最初的 2 倍,能对投资者产生更强的吸引力。后来甚至有些转债分级基金把上折阈值进一步降到了母基金净值 1.4 元。上折机制的设计本身就是为了尽可能地保护分级 B 投资者的权益,尽可能降低涨慢跌快这一不公平设计的影响。

上折的流程一般是这样的:T 日,也就是折算基准日,分级 A 与分级 B 正常交易,母基金暂停申赎,场内买入的分级 A 和分级 B 不能合并;T+1 日,分级 A 和分级 B 暂停交易,母基金继续暂停申赎;T+2 日,分级 A 和分级 B 在 10:30 恢复正常交易,母基金恢复申赎,分级 A 和分级 B 持有人收到母基金份额。

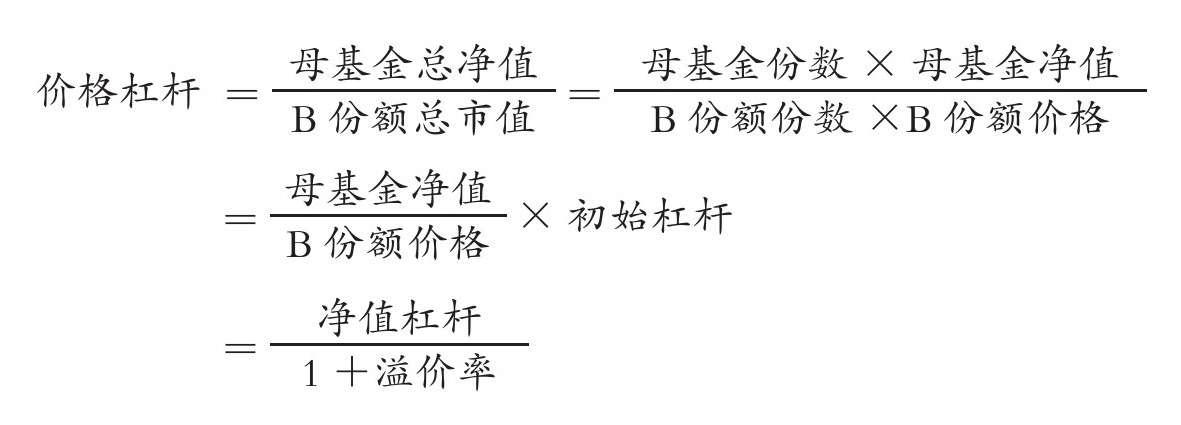

具体某个分级基金的上折机制到底是怎么设定的,母基金净值还需要涨多少才会触发上折,这些信息我们都可以在集思录中的分级基金项目下的「母基」一栏中找到(见图 9.3)。

图 9.3 母基金数据一览(来源:集思录)

如果说上折是为了保护分级 B 持有人的利益,那下折则是为了保护分级 A 持有人的利益。

当分级 B 净值不断下跌时,杠杆就会不断放大,如果不设置一个熔断机制,一路「跌跌不休」,最后分级 B 的杠杆可以放大到几十倍,净值会跌成渣。假如分级 B 向分级 A 借来的 0.5 元每年要支付的利息是 6%,也就是 3 分钱,但如果分级 B 投资亏损,最后手上连 3 分钱都没有了,拿什么向分级 A 付利息呢?分级 A 作为债主的权益不就没法保障了吗?所以当分级 B 的净值跌到一定水平后,就必须要熔断,不许它再以那么高的杠杆往下跌了,这就叫下折。

当年创立这个下折机制时,银华锐进设定的阈值是 0.25 元,这时母基金对应的净值一般在 0.625~0.66 元,此时分级 B 的净值杠杆在 5 倍以上,银华基金认为,这已经是分级 A 持有人能承受的风险极限了,也是分级 B 合理杠杆的上限了。这个规则一直延续至今,几乎被所有的后来者继承。当然,后来出现的数量很少的债券分级基金和转债分级基金由于初始杠杆更高,所以把分级 B 的下折阈值提高到了 0.4 元或 0.45 元。

所以一定要搞清楚,触发上折机制和下折机制的标准不一样,上折要看母基金净值,下折要看分级 B 净值。

一旦触发下折机制,分级 A、分级 B 和母基金的净值都会折算为 1 元。对于分级 A 来说,下折和上折或者定期折算其实是一回事,都是一次基金强制分红派息,因为分级 A 的净值原本就一直在 1 元到 1.08 元之间小幅波动。但对分级 B 和母基金来说,则是一次基金合并的过程,因为这时这俩的净值都在 1 元以下,如果要让净值回归到 1 元,就必须减少基金份额,这个逻辑正好和基金拆分相反。

举个例子,一个 5:5 拆分的分级基金,某一天分级 B 净值正好是 0.250 元,触发下折机制,当天分级 A 净值是 1.026 元,此时母基金净值就是 0.25/2+1.026/2=0.638 元。假设你持有 1000 份分级 B,净值要从 0.25 元提高到 1 元,相当于原本 4 份基金合并为 1 份,所以你持有的分级 B 份额就会缩水到 250 份。

分级 B 下折能有多危险?2015 年股灾期间,由于股市持续暴跌,引发了分级 B 集体下折潮,导致许多人在短短一个月里账面上出现了超过 90% 的亏损,这是怎么造成的呢?

举个例子,比如某个分级 B 在 6 月初因为股市持续上涨,刚刚完成了一次上折,净值回到 1 元,你看到这只基金刚上折完,杠杆恢复到 2 倍,很有吸引力,于是你就在 1.12 元价格附近大举建仓。没想到股灾来袭,这只基金的净值和价格都在噼里啪啦往下跌,因为越跌杠杆越高,亏损速度越快。一开始你没想割肉止损,觉得这只是牛市中期调整,后来发现苗头不对,想割肉走人,却由于受到二级市场每天 10% 的跌停板限制,想卖卖不掉,只能看着它天天跌停。结果跌到 7 月初的某一天,恰巧又遭遇大跌,这个分级 B 的净值突然从前一天的 0.28 元跌到 0.12 元,触发下折机制。这时不是应该按照 0.25 元的基数 4:1 缩减份额吗?但在超高杠杆遭遇市场暴跌时,就会遇到一下就从 0.25 元跌到 0.12 元的奇葩局面,导致你手里的分级 B 缩水比例是 8.33:1,0.12/1.12×100%=10.7%,可不就亏了 90% 吗?而一旦完成下折,你手里的分级 B 杠杆将大幅下滑,就算之后股市重新上涨,指数回到原位,高杠杆造成的大部分损失也回不来了。说得极端点,你手里的分级 B 遭遇一次下折的损失,可能是此后连续两次上折的收益都弥补不了的。

当然,你可能会说,我能不能专门在分级 B 净值跌到 0.5 元以下,杠杆比较高的时候入场博取高收益呢?可以是可以,但你要知道,这是在刀口舔血。一旦下折,你面临的依然是 50% 以上的亏损。

哪怕在净值跌到 0.3 元附近再建仓,赌明天股市绝地反弹,也有巨大风险。且不说万一出现股市暴跌导致净值瞬间跌到阈值 0.25 元以下的特殊情况,例如跌到 0.12 元,依然会让你承受巨额亏损。就算股市只是小幅阴跌,某天净值跌到 0.24 元触发下折机制,你以为你的损失只是 20% 吗?错,那么高的杠杆会吸引大量像你一样的赌徒疯狂建仓,从而让分级 B 二级市场出现大幅溢价,净值 0.3 元,价格却可能还维持在 0.4 元的高位,大幅溢价 33%,就算跌到 0.24 元就下折了,一样要亏 40%。

所以说,下折机制的存在,一方面是对分级 A 持有人利益的保护,另一方面也是对分级 B 持有人利益的巨大潜在伤害。在 2015 年股灾期间,正是由于许多根本不了解分级基金运作机制的投资者,发现自己手里的分级 B 在下折之后账面上出现了惊人的损失,才会到证监会和基金公司闹事,最后才促使监管当局对分级基金实施慢性「安乐死」。

所以,如果你是激进型投资者,还想在下一轮牛市到来时,依靠分级 B 的杠杆实现弯道超车,那力哥建议你,一定不要为了高杠杆而选择那些距离下折阈值比较近的分级 B。

怎么看眼下各个分级 B 的下折风险呢?老规矩,集思录的分级基金 B 类一栏中,有一条叫「下折母基需跌」(见图 9.4),那些母基金净值再跌不到 10% 就要下折的分级 B,集思录都会在对应的基金名称后面加一个红色的感叹号,提示你,这只基金很危险,不要碰。不过在力哥看来,10% 的安全区间还不够,不管你的投资风格有多激进,建议下折母基金需跌在 15% 以内的一律不要碰。

图 9.4 分级 B 数据一览(来源:集思录)

最后下折的流程和上折一样,力哥就不重复了。

适合定投的奇葩分级 B看过了这些分级 B 的可怕故事,许多人心里应该已经把分级 B 打入了冷宫,决心一辈子都不碰了吧?且慢,先别急着下定论。

本书的第三部分,力哥会围绕定投这种最有效的基金投资策略展开全方位的介绍。最适合定投的是那些波动剧烈的基金,分级 A 这种波动很小的基金就没必要定投,只需要看准时机买入就可以了。大多母基金虽然可以看成是一只普通的指数基金,但也不是最适合定投的。原因是作为分级基金,这类指数基金的管理费往往比较贵,买这类指数基金还不如买 ETF 或 LOF。那么波动比 ETF 还要剧烈的分级 B 是不是最适合定投呢?

如果没有下折机制的存在,答案或许是肯定的。可下折机制的存在,让定投分级 B 的风险大幅飙升,变得不适合定投。

但今天市场上有且只有两只分级 B 没有像银华锐进那样设立下折机制,一只是这类分级交易规则的始作俑者——深成指 B,证券代码是 150023;一只是后来跟风的 H 股 B,证券代码是 150176。

申万菱信基金公司推出的深成指 B 和银华基金公司推出的银华锐进都诞生于 2010 年,是同一历史时期不同基金公司向不同方向开拓分级基金发展思路的试验产物,只不过后来银华锐进的模式被发扬光大并大量模仿,深成指 B 的模式只有一个跟随者。

而深成指 B 和银华锐进最大的区别,就在于有没有设立下折机制。前面说过,设立下折机制是为了保护分级 A 持有人的利益;但不设下折机制,任由分级 B 下跌,如何去保障分级 A 持有人的利益呢?

不按常理出牌的深成指申万菱信深证成指分级基金的解决方案是当深成指 B 的净值跌到 0.1 元后,让杠杆消失,深成指 B 不再向深成指 A 借钱,不再享受杠杆收益,不再承担杠杆损失,也不再支付利息,深成指 A、深成指 B 和母基金三者同涨同跌,都变成普通的跟踪深成指的指数基金。

这种制度安排的本质是通过牺牲分级 A 持有人的利益来维护分级 B 持有人的利益。当股市节节攀升时,深成指 A 就和其他分级 A 一样,只能享受约定好的那点可怜巴巴的利息,其他一个子儿都拿不到;但当股市不断下挫时,却可能会面临一夜之间从低风险的准固定收益类产品变成风险极高的指数基金,下跌变得无极限,而之前说好的利息也没了。通俗地说,这叫有福不同享,有难却要同当。

因为这种规则明显偏向分级 B 的持有人,欺负分级 A 的持有人,所以市场就会用折溢价率来自发「用脚投票」,表达自己的好恶。也就是说,投资者都喜欢没有下折风险的深成指 B,尤其是在熊市中,投资者会拼命追捧买入深成指 B,导致深成指 B 出现大幅溢价,而净值越低,杠杆越高,溢价率就越高。比如说,截至目前,深成指 B 历史上的最低价格出现在 2013 年 6 月 25 日,当天盘中最低价是 0.281 元,而当天的基金净值是 0.0902 元,0.281/0.0902=3.115,也就是说,此时深成指 B 有超过 200% 的溢价率。哪怕你现在去集思录上看分级 B 的溢价率排名,深成指 B 也永远排在第一位,动不动溢价率就在 100% 以上。

反过来说,深成指 B 溢价那么高,也就意味着深成指 A 的折价率也会高得出奇,因为激进型投资者不稀罕这点收益,保守型投资者又担心它会大跌,两头不讨好。所以你在集思录上搜分级 A 的折价率排名,深成指 A 也永远雷打不动地排在第一位,基本上折价率都在 20% 以上。

举例来说,当深成指 B 的净值跌到 0.1 元后,假如母基金又跌了 20%,深成指 B 也会跌 20%,也就是跌到 0.08 元,而深成指 A 一样要跌 20%,净值会跌到 0.8 元附近。所以为什么深成指 A 在二级市场的价格往往都会有 20% 的折价,就是把这部分看跌期权提前算进去了。

反观深成指 B,这时候就是「光脚的不怕穿鞋的」「死猪不怕开水烫」,本来就跌成这样了,反正不会下折,现在也没有杠杆,不用承担融资成本,那就耗着。一旦股市上涨,净值回到 0.1 元上方,就能享受到超过 10 倍的疯狂杠杆,那还不涨疯了。

但是要注意,一旦深成指 B 的净值回到 0.1 元上方,赚到的所有收益都要优先全部弥补给深成指 A,让深成指 A 的净值回到原本应有的水平,也就是 1 元到 1.07 元之间,因为深成指 A 的利率规则是一年期定期存款基准利率 +3%。

在弥补了深成指 A 后,如果股市还在涨,母基金才会把超额收益分配给深成指 B,深成指 B 的净值才会从 0.1 元开始启动上涨,所以你可能会看到一种奇葩景象:明明这两天股市在涨,但深成指 B 的净值却一直维持在 0.1 元不动,就是这个道理。

深成指的赚钱机会理解了这个分级基金的奇葩规则后,我们再来看如何利用这套全市场独一无二的规则赚钱。

对深成指 A 来说,因为是「后妈生的孩子没人疼」,所以市场长期折价,这反而可能给我们带来投资机会。一般来说,深成指 A 二级市场价格超过 1 元,就是溢价,肯定不具备投资价值;在 0.8~1 元是合理水平,可买可不买;跌破 0.8 元就有了一定的投资价值,如果低于 0.75 元以后再开始买入,风险其实并不高。要知道,诞生近 7 年来,深成指 A 价格最低也只跌到过 0.66 元。

就算你运气很差,在 0.75 元大举买入深成指 A 后,即使股市长期低迷,它长期浮亏,也没关系,你仍然可以像买绩优高息股一样,长期持有吃利息。

2017 年深成指 A 的约定利率是 4.50%,但因为你是以折价 25% 的冰点折扣价买入的,相当于原价 10000 元的基金,你只花 7500 元就买到了。到了定期折算日,你能赚到价值 450 元的母基金份额,还记得力哥之前介绍的分级 A 修正收益率的概念吗?你修正后的实际收益率就是 450/7500×100%=6%,这个收益,与其他理财产品相比不算低,但和其他分级 A 相比,几乎是最高的。

再来看深成指 B,最稳妥的玩法就是定投,因为它带有杠杆,波动会比较大。

力哥上面说过,历史上深成指 B 净值最低也只跌到过 0.281 元,因为它不会下折,所以市场上总是不缺贪图它的高杠杆的激进型投资者。就算现在把分级基金投资门槛提高到 30 万元,挡住了一大批小额投资者,在未来极端情况下深成指 B 的价格可能还会更低,但这个分级基金独特的机制决定了,深成指 B 价格几乎不可能还有更大的下跌空间。

所以在漫漫熊市中,深成指 B 价格在 0.5 元以下时,可以开始长期定投;如果跌到了 0.4 元以下,可以比较放心地定投;如果跌到 0.3 元以下,那就真的是千载难逢的加码定投抄底的机会了。

2015 年 6 月 15 日,深成指 B 达到历史最高价格涨到了 1.306 元,假如你在熊市里持续定投,把定投平均成本控制在 0.35 元以下,等下一波牛市再起的时候,如果深成指 B 还能回到那么高,你将能获得 273% 的超高回报。

当然,有一种极端情况是我们定投深成指 B 时要特别考虑的,那就是如果熊市长期持续,不见天日,深成指 B 自己赚不到钱,还不断给深成指 A 贡献利息,那么久而久之,可能定投这类分级 B 的效果反而不如定投不带杠杆但成本更低的 ETF。还是那句话,哪怕以定投的稳妥形式进行投资,这类没有下折机制的分级 B 仍然仅限于激进型投资者。

更有吸引力的 H 股明白了深成指 B 的交易规则,我们也就能理解 H 股 B 的交易规则了。两者唯一的不同在于,前者的上折阈值是母基金净值涨到 2 元,后者则是母基金净值涨到 1.5 元,相比较 H 股 B 的设定更合理。前者的下折阈值是深成指 B 净值跌到 0.1 元,后者则是 H 股 B 净值跌到 0.2 元,同样是后者更合理。H 股 B 在深成指 B 的交易规则上做了修改,让它具有了更强的吸引力。尤其是在 2017 年 5 月分级基金新规实施后,从二级市场的流动性上也能看出,投资者更喜欢的是 H 股 B。关于这两个奇葩分级基金进一步的实战运用,力哥会在本书最后的七步定投策略中再深入讲解。

分级基金的简单套利玩法相比于 ETF 和 LOF 套利,分级基金的设计更复杂,所以套利玩法也更多。

第一种玩法叫分级 A 定折套利。在分级 A 定期折算前,如果正好处于折价,可以考虑先在二级市场折价买入,等定折完成后再以已经折算回 1 元的价格卖出,理论上这样就能把这部分折价给套出来。但这种套利玩法大多数时候只是「看上去很美」。一是因为二级市场有内在平衡机制,当一个分级 A 逼近定折日的时候,市场会产生分红预期,买的人就会增多,价格自然会逐渐向净值靠拢,缩小了折价套利空间;二是定折完成后重新打开交易的瞬间,分级 A 往往就会在市场供求关系的自发作用下,快速回到原来的折价位置,普通投资者很难能抢在那么短的时间里,把手里的分级 A 以 1 元的净值卖掉。

第二种玩法叫分级 B 上折套利。假如分级 B 在上折前夜处于折价状态,你这时买入,等上折完成后,就能以净值平价卖掉,从而实现套利。这种套利的风险很低,但几乎很少有这种机会。因为分级 B 上折意味着它涨势很好,超赚钱,这时往往是群情激奋的大牛市。分级 B 上折前一般都会大幅溢价,这时候,聪明的投资者会选择反向套利,暂时卖出手里超高溢价的分级 B,等上折完成后,再以 1 元净值平价接回来。因为上折后分级 B 恢复初始杠杆,涨起来更猛,对投资者吸引力更大,所以往往上折后分级 B 会重新产生大幅溢价,这时候你再卖掉,也能实现套利。

第三种玩法叫分级 A 和分级 B 的下折套利。一般来说,接近下折的分级 B 容易产生溢价,因为此时分级 B 的杠杆非常高,能吸引那些不怕死的赌徒来赌一把,赌它不会下折,反而能绝地反转大赚一票。配对转换机制的存在,意味着对应的分级 A 此时会有比较明显的折价。如果最终触发下折,分级 A 和分级 B 折溢价抹零,此时分级 A 又出现了类似定折前的套利机会。只不过定期折算没有任何不确定性,所以套利机会很少,而下折具有不确定性,所以理论上说分级 A 的套利机会更大。但反过来说,如果分级 B 最终没有触发下折机制,反而不断上涨,脱离了下折风险区域,分级 A 潜在的下折套利预期就消失了,原本指望下折套利赚一笔而投机买入分级 A 的资金往往就会撤走,导致分级 A 价格下跌,你就有可能套利不成反被套。

而下折时如果折价的是分级 B,溢价的是分级 A——这种情况在漫漫熊市中比较常见——那理论上说,分级 B 反而有套利空间。但这种套利玩法更像是在刀口舔血,哪怕你是以 0.25 元以下的价格买入临近下折并且大幅折价的分级 B,也不见得就能赚钱,因为此时杠杆超级大,如果下折那天分级 B 的跌幅比较大,下折基准净值比你买入的价格还要低,你一样要亏钱。

所以分级 A 和分级 B 单独的套利,归根到底还得看它们各自的折价率到底有多高,折价率不够高就千万不要轻易尝试套利。

分级基金分拆合并套利玩法当然,更常见的分级套利是拆分合并套利。由于分级 A 和分级 B 的净值和母基金净值存在恒等关系,但分级 A 和分级 B 的交易价格由于种种原因会围绕净值产生波动,这种价格波动与净值的恒等式之间往往会有出入,所以就可能存在套利空间。

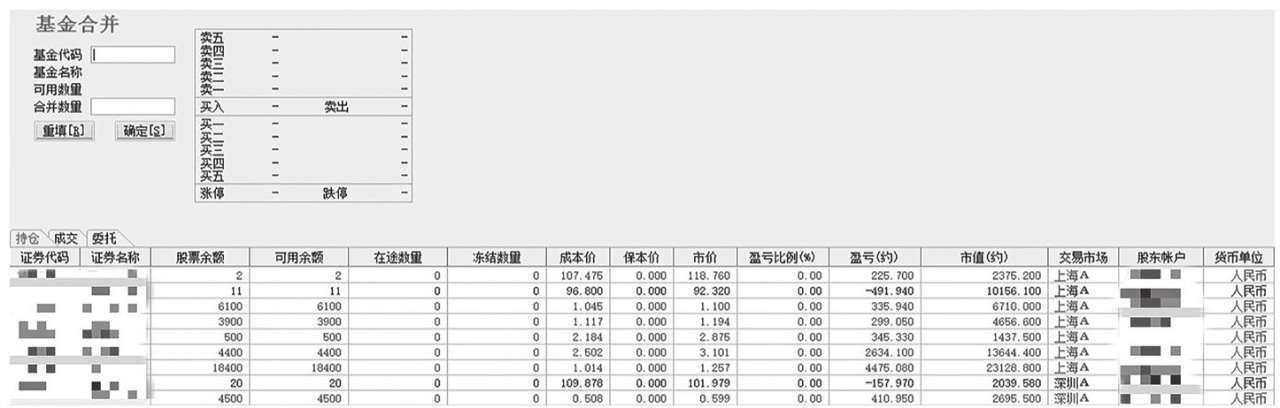

如果我们从二级市场分别买入分级 A 和分级 B 合并成母基金的成本,比母基金的净值低,可以产生整体折价,我们就可以进行合并套利。以 5:5 的标准版分级为例,假如某一时间点母基金、分级 A 和分级 B 的净值都是 1 元,而分级 A 的价格是 0.9 元,分级 B 的价格是 1.04 元,0.9+1.04=1.94 元,比两者净值之和或者说母基金净值的 2 倍 2 元低了 0.06 元,1.94/2=0.97,这就出现了 3% 的整体折价。但你要扣除套利手续费成本:一是母基金赎回费,一般是 0.5%,少数是 0.7%;二是子基金的单边买入佣金,最低 0.01%,合计最低成本是 0.51%,所以理论上此时你就有 3%-0.51%=2.49% 的买入合并套利空间。

套利流程是 T 日在二级市场按母基金拆分比例分别买入分级 A 和分级 B,5:5 拆分的就是买一样多的份额,4:6 拆分的就是买 4 份 A,买 6 份 B,这个千万要看清楚了,别瞎买。买入方法和买 ETF 一样,在券商交易系统里找到分级基金业务,点击「基金合并」,输入合并的母基金代码及数量,点击「确认」。T+1 日母基金到账,T+2 日可在场内分级基金一栏中点击「赎回」,输入基金代码及数量,支付赎回费并赎回母基金,一次合并套利就完成了。不同券商的操作界面不同,但像华泰证券等大券商现在都在交易软件里最显眼的位置把分级基金业务独立出来,这样顾客很容易就能找到它,并且操作一次就懂了(见图 9.5)。

图 9.5 分级基金业务(来源:华泰证券交易软件)

反过来,如果分级 A 和分级 B 的价格之和超过了净值之和,产生整体溢价,就能玩拆分卖出套利。还是上面那个例子,假如分级 A 价格还是 0.9 元,但分级 B 价格涨到 1.16 元,加起来就是 2.06 元,2.06/2=1.03,这么一来,就出现了 3% 的整体溢价。而套利成本也分为两块:一是母基金的申购费,不同基金不一样,有的不需要申购费,有的收 0.01%,有的收 1%,有的收 1.2%,有的收 1.5%,你一定要了解清楚再操作套利,因为申购费越低,套利的空间就越大;二是子基金的单边卖出佣金,最低为 0.01%,合计套利手续费最高为 1.51%,还是有利润的。要注意的是,有些券商为了鼓励用户多做分级套利,会给母基金申购费打折,打 8 折甚至打对折,还有些发行了多只分级产品的基金公司,为了「肥水不流外人田」,对旗下不同母基金之间的转入转出也收取较低的转换手续费,但这些优惠政策一直在变化,在这里就不做具体推荐了。

溢价套利的流程是:T 日在券商软件的场内分级基金一栏中点击「申购」,输入母基金代码和购买金额,按当天收盘后的母基金净值申购。T+1 日,母基金确认到账;T+2 日,点击「基金拆分」,输入母基金代码和分拆数量;T+3 日,分级 A 和分级 B 到账可分别卖出。这样的标准流程需要 4 个交易日,但有些券商支持盲拆,意思是在 T+1 日母基金还未到账时,先用 T 日申购金额减去申购费,再除以申购日的母基金净值,估算出申购了多少母基金份额,然后提前发出拆分指令,注意填写拆分份额时,最好比估算的份额少一点,以保证分拆成功。不管 A、B 基金的拆分比例是怎么设定的,为了保证拆出的子基金是整数而且还能上市交易,申请拆分的母基金份额必须是 200 份的整数倍。这样,就不用等 T+2 日再申请拆分,两个步骤合在一天完成。到了 T+2 日,分级 A 和分级 B 已经到账可以卖出了。我之前说过,套利最怕的是股市波动风险,另一方面套利耗时越长,风险越大,套利失败的概率越大。通过盲拆,分级基金的拆分卖出套利也和买入合并套利一样,3 个交易日就能完成,所以今天盲拆已经是分级套利的标配了。但即使 3 个交易日就能完成,分级套利依然是有一定风险的,切记切记。

要注意的是,场内申购母基金的门槛,深交所只要求 100 份起,但上交所却要求最低 5 万份起。所以没太多资产的人不太适合玩上交所上市分级基金的拆分卖出套利。

分拆合并套利特别提醒上交所在 2015 年还发行过十几只像 LOF 一样也可以上市交易的分级基金,它也同时拥有一级市场净值和二级市场价格,而且能做到 T+0 回转交易。乍一看,似乎套利速度更快,套利机会更多了,但因为套利速度太快、太方便,这些套利机会一出现就会被预设好的电脑程序自动捕捉完成,我们散户反而失去了套利空间。后来深交所发行的跟踪恒生指数和 H 股指数的两只分级基金,为了配合港股市场 T+0 的交易制度,也采用了这套模式,其中一只就是前面介绍过的不会下折的 H 股 B 的母基金 H 股分级。

另外需要注意,在发生定折或不定期折算时,都存在不能申赎交易、拆分合并的情况,这时玩套利风险更高,建议回避。

最重要的是,分级套利和单纯投资分级一样,在被监管层实行慢性「安乐死」的今天,大部分分级已经成了没有成交量的「僵尸基金」,千万碰不得,因为根本卖不掉。现在的分级投资者已经趋向于抱团取暖,所以要玩就玩规模排名前 20 位的分级。

而力哥上面提到的基金规模、成交量、整体溢价率、申购赎回费等信息,都能在集思录分级基金菜单下的分级套利一栏中找到(见图 9.6)。

图 9.6 分级基金套利数据一览(来源:集思录)

最后,我想说的是,分级基金是非常重要但也是所有基金类型中最复杂的一个品种。如果绕开分级基金知识,这本讲基金的书就是不完整的,对读者也不负责任,但分级 B 的投资风险真的很高,并不是所有人都能接受,而分级基金是如此复杂,也并不是所有人看完后都能理解,所以请千万不要忘了我经常强调的两个最重要的理财原理:一是不懂的产品不要碰;二是明确自己的风险承受能力,千万别被自己的贪念牵着鼻子走,让自己面临无法承受的巨大风险。切记切记!

版权保护: 本文由 明军 原创,转载请保留链接: https://www.wechatadd.com/artdet/10502

- 上一篇:打造优质生活,指数基金大家族

- 下一篇:从保本基金到避险基金