「互联网 +」从强关系到弱关系

原创「强关系」和「弱关系」并非互联网专有名词,它们最早是由美国社会学家格兰诺维特提出的,他认为人际关系可以划分为两种:

强关系:这种关系最有可能产生于家庭成员、同事、同学、朋友之间,因为在生活和工作中存在较多的互动机会,使他们之间关系紧密并且有较强的情感维系。例如,血缘关系、地缘关系都是强关系的典型代表。

弱关系:这种关系存在于我们生活中匆匆一面或是有人无意间提到的一个陌生人,再或是只打过招呼聊过几句天的人之间,彼此缺少互动的机会,并且没有较强的情感维系。我们与快递员、地铁工作人员等都属于这种弱关系的定义范畴。

互联网中的「强关系」和「弱关系」

互联网中的「强关系」和「弱关系」与社会学中所描述的传统意义的「强关系」和「弱关系」的区别其实并不明显。甚至,它们的基本定义还是相同的,「强关系」和「弱关系」在互联网中的表现只是社会学传统意义的一种衍生。

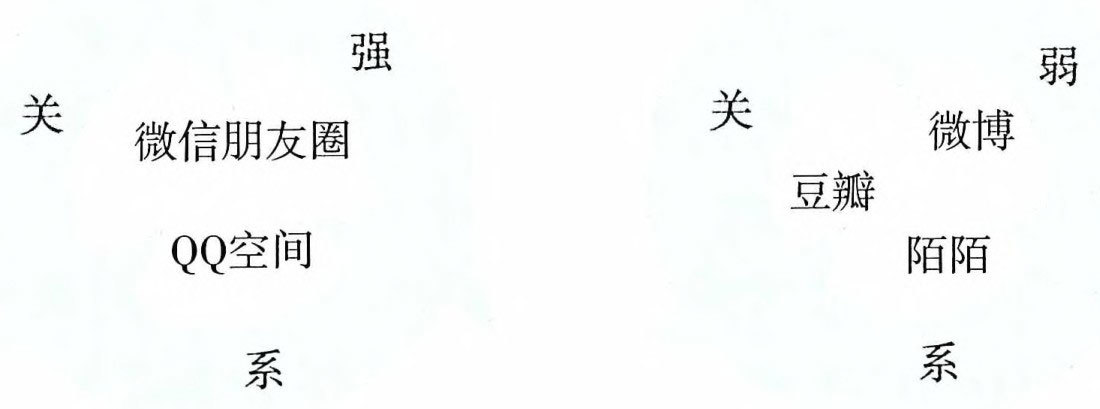

在互联网社交类平台上,典型的「强关系」社区如 QQ 空间、微信朋友圈等,这类社区中的好友之间互相熟识,可能是同学,也可能是同事,这类能够维系关系的「纽带」将会伴随用户之间的生活,不会轻易地改变。「弱关系」社区典型如微博、陌陌、豆瓣,在这类社区中用户之间的人际关系相对复杂,可能是为了展示自我,通过地理位置或一部好看的电影而产生了互动和交流,这种交流的维系强度较为脆弱,很可能两个人只是聊上两句就后会无期了。

图 1-4 互联网中的「强关系」和「弱关系」

「强关系」和「弱关系」之间是可以相互转化的,「弱关系」是可以转换为「强关系」的。例如,本来天南海北、素不相识的两个人,在互联网上因为共同的兴趣爱好产生了话题,随着话题越来越多、越来越深入,就越有可能成为「强关系」的好友。

「强关系」「弱关系」的社交特性

由于处在「强关系」社区中的人们之间已经存在固定的情感基础,所以社交的特性是针对人。例如,某人的小学同学可能每天都在微信朋友圈发一些满腹牢骚的话语,即便看起来消极无味,也不会影响俩人在微信朋友圈中的好友关系。而在「弱关系」社区中,如微博上的某位大 V,如果他经常没完没了地刷屏,即便有一些趣味性的内容,大部分用户也会毫不犹豫地取消关注,因此可以说,在「弱关系」社区中人们更关注信息的质量。

也因为如此,「弱关系」社区中的新鲜信息流动速度会远大于「强关系」社区。在「弱关系」社区中人们会鼓励优质的信息内容出现,而「强关系」社区中的人们由于彼此关系密切,所接触、了解的信息也趋同,导致不易引入新鲜信息。可以说,「强关系」社区承载的是社交,「弱关系」社区承载的是传播。拿微信朋友圈和微博来说,微信朋友圈的信息流动慢但都是用户周围的人和故事,容易引发互动;而微博的信息传播速度极快,一天内可能更换几次热门话题,但大部分与用户无关,用户通常是在看热闹。

版权保护: 本文由 斯宇 原创,转载请保留链接: https://www.wechatadd.com/artdet/1887

- 上一篇:「互联网 +」从消费互联到产业互联

- 下一篇:「互联网 +」从低价格到高价值