发明、创造、创新与创业的区别与联系

原创发明、创造、创新和创业在广义上的意思大体上是相同的,都是指能产生新的成果、开创新的事物等。但是各自严格意义上的定义在学术界是众说纷纭。

一、发明和创造的关系发明是指应用自然规律解决技术领域中特有问题而提出创新性方案、措施的过程和成果。发明不是简单的模仿已有的技术或简单归纳总结已有的方案和措施,而是要提供新模型、新工艺、新方法、新设备和新技术。因此,发明的对象是自然科学。

根据史书,创造亦作「剙造」,解释有:

其一,创造指发明、制造前所未有的事物。《宋书·礼志五》: 「至于秦汉,其(指南车)制无闻,后汉张衡始复创造。」《封氏闻见记·文字》: 「按此书隶,在春秋之前,但诸国或用或不用。程邈观其省易,有便於时,故修改而献,非创造也。」《今与古》: 「历史是人创造的,古时是古人创造的,今世是今人创造的。」

其二,创造指制造、建造。《三国志·魏志·曹髦传》: 「诸葛诞创造凶乱,主簿宣隆、部曲督秦絜秉节守义,临事固争,为诞所杀。」《北史·长孙道生传》: 「初,绍远为太常,广召工人,创造乐器,唯黄钟不调,每恒恨之。」《广阳杂记》卷二:「寺左有九曲亭,乃东之所剙造,而子由之所记焉。」《红烛》诗:「灰心流泪你的果,创造光明你的因。」

其三,创造指创作。即撰写文章或创作文艺作品。《后汉书·应劭传》: 「其见《汉书》二十五,《汉记》四,皆删叙润色,以全本体。其二十六,博采古今瓌玮之士,文章焕炳,其二十七,臣所创造。」《集外集拾遗补编》: 「关于新的年青的文学家的第一件事是创造或介绍,蝇飞鸟乱,可以什么都不理。」

根据汉语词典,创造是指「将两个或两个以上概念或事物按一定方式联系起来,主观地制造客观上能被人普遍接受的事物,以达到某种目的行为」。

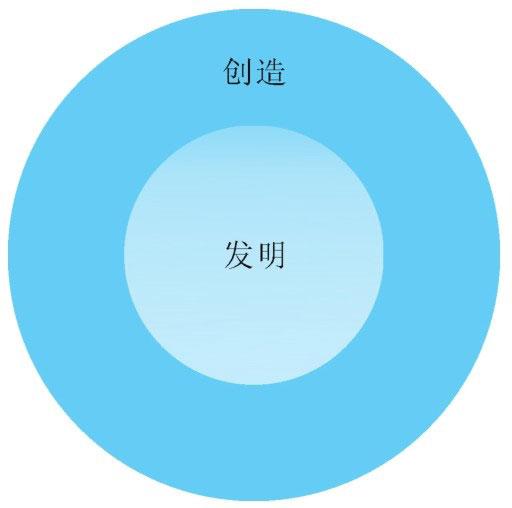

由此可知,创造一词的三个含义中第一个含义就是指发明,其创造的对象既包括自然科学,也包括社会科学。发明与创造的区别如表 2-3 所示,联系如图 2-14 所示。

表 2-3 发明与创造的区别

图 2-14 发明与创造的联系

例如,发明的对象只包括自然科学、新的产品和新的技术方法。创造的对象则既包括自然科学,又包括社会科学。企业创造了一套新的管理方法,但是不能说发明了一套新的管理方法。

发明和创造的定义在学术界存在争议,难以达成共识,但其公认的基本特征应具备两个条件。第一,发明和创造必须是原创的、新颖的,不是模仿和简单的重复。第二,发明和创造应该是对社会发展有意义或者有贡献的,并能够解决实际或理论的问题。简而言之,发明和创造是指提供新颖和有意义成果的活动。

★ 案例 2-8

电灯的发明

灯是人类征服黑夜的一大发明。19 世纪前,人们用油灯、蜡烛等来照明,这虽已冲破黑夜,但仍未能把人类从黑夜的限制中彻底解放出来。只有发电机的诞生,才使人类能用各色各样的电灯让世界大放光明,把黑夜变为白昼,从而扩大了人类活动的范围,使他们赢得更多的时间为社会创造财富。

真正发明电灯并使之大放光明的是美国发明家爱迪生。他是铁路工人的孩子,小学未读完就辍学了,靠在火车上卖报度日。爱迪生是一个异常勤奋的人,他喜欢做各种实验,制作出许多巧妙的机械。他对电器十分感兴趣,自从法拉第发明电机后,爱迪生就决心制造电灯,为人类带来光明。

爱迪生在认真总结了前人制造电灯的失败经验后,制订了详细的试验计划,分别在两方面进行试验:一是分类试验 1600 多种不同耐热的材料;二是改善抽空设备,使灯泡有高真空度。他还对新型发电机和电路分路系统等进行了研究。

爱迪生将 1600 多种耐热发光材料逐一地试验下来,唯独白金丝性能量好,但白金价格贵得惊人,务必要找到更适宜的材料来代替。1879 年,几经实验,爱迪生最后决定用碳丝来做灯丝。他把一截棉丝撒满炭粉,弯成马蹄形,装到坩埚中加热,做成灯丝,放到灯泡中,再用抽气机抽去灯泡内空气,电灯亮了,竟能连续使用 45 个小时。就这样,世界上第一批碳丝的白炽灯问世了。1879 年除夕,爱迪生电灯公司所在地洛帕克街灯火通明。

为了研制电灯,爱迪生在实验室里常常一天工作十几个小时,有时连续几天试验,发明碳丝做灯丝后,他又接连试验了 6000 多种植物纤维,最后又选用竹丝,透过高温密闭炉烧焦,再加工,得到炭化竹丝,装到灯泡里,再次提高了灯泡的真空度,电灯竟可连续点亮 1200 个小时。电灯的发明,曾使煤气股票 3 天内猛跌 20%。

继爱迪生之后,1909 年,美国柯进而奇发明了用钨丝代替碳丝,使电灯效率提高很多。从此,电灯跃上新台阶,日光灯、碘钨灯等形形色色的灯如雨后春笋般登上照明舞台。

灯使黑暗化为光明,使大千世界变得更光彩夺目、绚丽多姿。

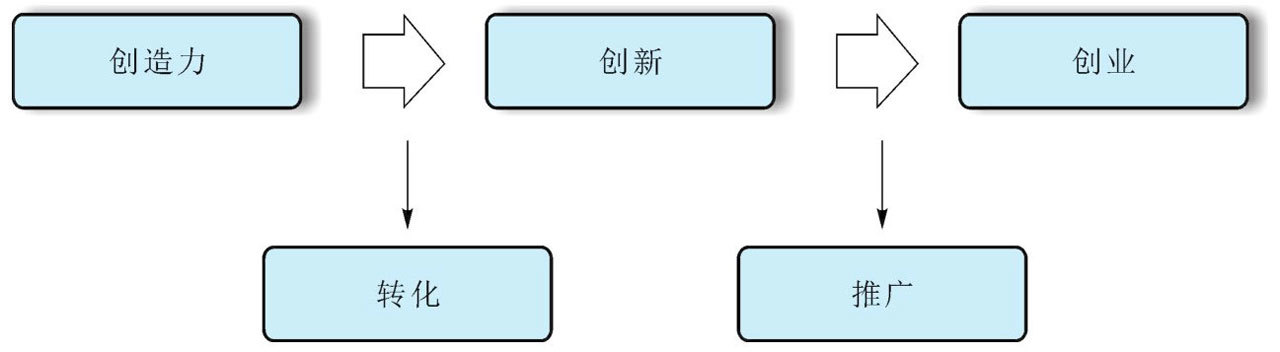

在谈到创新时,首先会想到创造力。创造力的定义是指以独特的方式综合各种思想,或在各种思想中建立联系的能力。但是仅有创造力是不够的,需要把创造性过程产生的结果转化为有用的产品或者方法,这个就是创新的经济学含义。而创业又是创新的进一步,当你有一个有用的产品或者方法时,可以通过设立企业使得这些产品或方法得以推广,并从中盈利。所以创造力、创新和创业的关系如图 2-15 所示。

图 2-15 创造力、创新和创业的关系

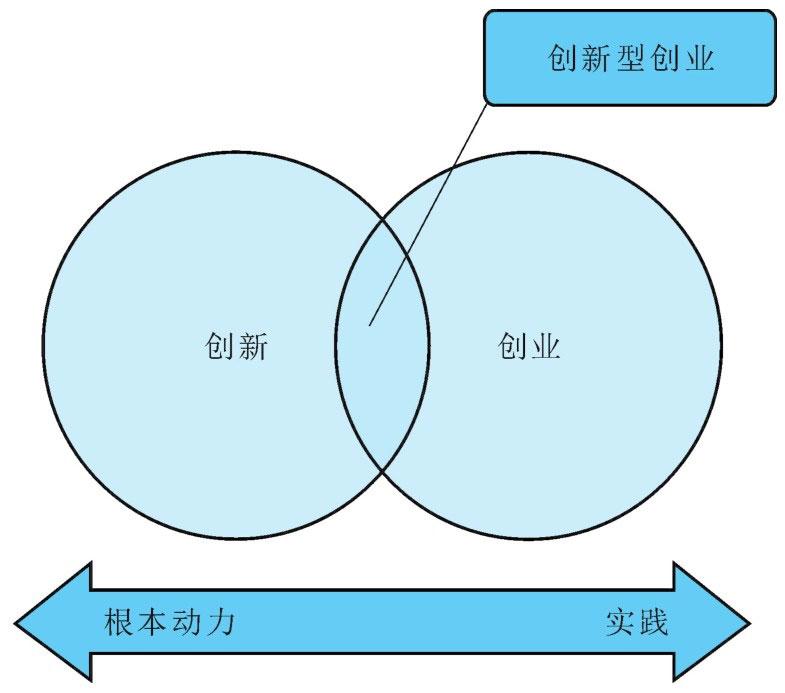

由本章第一节和第二节对创新和创业定义的介绍,我们可以知道,在广义上创新和创业都是指创造新的事物,而狭义上创新仅仅是创新的经济学概念,而创业仅仅是指创立企业。所以,在狭义上,创业不是创新,创新也不是创业。创业可能涉及创新,或者也并不涉及;创新可能涉及创业,或者也并不涉及。比如比尔·盖茨,他创立的微软已经是龙头企业了,现在已经不能说比尔·盖茨还在创业,当然微软的创新还是不断。还有,像 IBM 这样的「百年老店」,也还在持续不断的转型和创新中。

虽然说创新不是创业,创业也不是创新,但是创新和创业是不能分开的。20 世纪最出名的管理学家之一彼得·德鲁克指出:「创业是创新的落实,它牵涉利用目前的资源创造新财富的能力。」创新是创业的根本动力,在创业过程中,开发新产品,采用新材料,开拓新市场,实施新管理模式等,都必须有创新的思维做先导。没有创新的意识、创新的思维、创新的能力以及创新的决策,开创新的事业就会缺乏根基。

创业是创新的归宿。如果没有创业实践,创新成果就无法转化为有价值的产品,创新在一定程度上就会失去其意义。同时,创新的有效性只能通过未来的创业实践来检验。创业是创新的表现形式,创业的成败取决于是否有创新。创新与创业的联系如图 2-16 所示。

图 2-16 创新和创业的联系

把创造力转化为有用的产出是创新型公司的一大特征。人们通过转化创造力,创新出有用的产品或方法,继而开办企业。所以,创新型创业不仅是创业分类中的一种,而且其本质上是一种创新活动。创新型创业过程包括变革、改革、转型升级以及引进新方法,这个过程或多或少具有创新性。创新型创业不是模仿别人的做法,而是通过创业来创造独特产品,尝试独特的方法。因此,在创新型创业中,创新与创业二者相互促进又相互制约,是密不可分的辩证统一体。创新精神的意义只有在创业实践中才能体现出来,最终产生创业的成功。

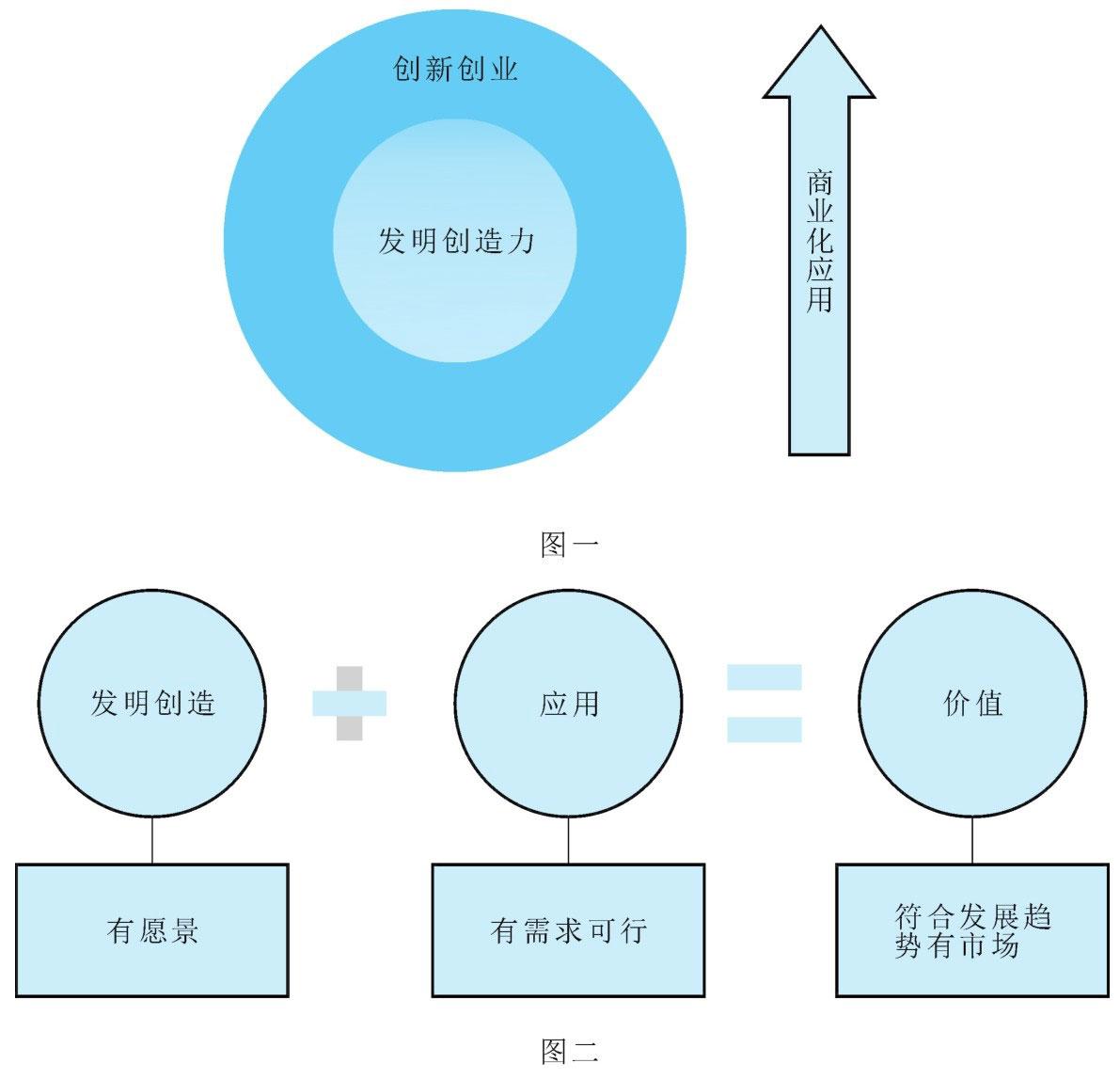

三、发明创造和创新创业的关系熊彼特最早对发明和创新进行了区别,他认为,企业家的职能之一就是把新的发明创造引入生产系统,创新是发明创造的第一次商业化应用。熊彼特在他的创新理论中,有以下六个基本的观点。第一,创新内生于生产过程中,比如新的产品和新的生产方式产生于生产的过程。第二,创新是会产生「革命性」的变化。熊彼特用过一个比喻:「你不管把多大数量的驿路马车或邮车连续相加,也绝不能得到一条铁路。」第三,创新同时意味着毁灭,比如铁路的建设意味着不再使用驿路马车。第四,创新必须能创造出新的价值,熊彼特认为:「先有发明,后有创新;发明是新工具或新方法的发现,而创新是新工具或新方法的应用。只要发明还没有得到实际上的应用,那么在经济上就是不起作用的。」第五,创新是经济发展的本质规定。第六,创新的主体是「企业家」。因此,创新创业与发明创造的区别就在于它的推广应用,实现创造发明成果的价值。所以发明创造与创新创业的关系可以归纳为两幅图,如图 2-17 所示。

图 2-17 发明创造和创新创业的关系

创新创业就是将发明创造用于实际,赋予价值。发明创造的产生是因为有了愿景,有了想要实现的东西,才有创造的方向。比如 30 年前微软的愿景是希望每个人的桌子上都有电脑,因此它才会致力于开发电脑程序,使其可以走进千家万户。应用这一块包含两方面的内容,第一是这个新产品应该是有市场需求的。如果一个新的产品、新的应用,不见得能帮用户解决真正的问题,那么这个产品就不是一个有巨大潜力的创新。第二是可行性,比如我们都想要一个飞碟,这样我们都可以飞到火星,或者我们都想要记忆面包,这样我们就不需要去大量记忆知识,但这些就目前来说都是不可行的。

最后等式的右边,价值包括两方面。第一是产品应该符合趋势的发展才能创造价值,比如苹果的 iPod 本身并不是巨大的创新,它只是结合了一个容易使用的用户界面、很小的移动音乐机器,以及能够和机器互动的 iTunes 软件。正是因为乔布斯看到了人们对随身听音乐的需要,甚至在运动的时候都要听,因此把 iPod 设计成体积小、重量轻的物体,不像以往的硬盘。相比起苹果,索尼公司的 walkman 就没有考虑到这些,最后被市场淘汰。所以这个例子可以说明,苹果的 iPod 考虑到了未来的趋势,所以得到了爆发式的成长,而索尼的 walkman 没有考虑到这些,最后只能走向毁灭。所以创新一定要把握住业界的趋势。第二是产品或应用应该要有市场潜力,因为有很多发明是有愿景的、符合未来发展的趋势的,而且是有用的,也是可行的,但是它的市场却很狭窄。比如,洗手间里面的 iPod 的固定器,世界上可能有一些人会非常喜爱这样的设备,但是这个市场过于狭窄,所以企业家会更愿去做那些市场非常大的产品。比如微软公司,当时做了四个产品,分别是 Office Word、Office Powerpoint、Office Excel、Outlook,但这四个产品都不是业界的第一,但是微软就想到,未来的电子办公需要这四个软件的无缝衔接,需要彼此的互动,需要一致的用户体验,因此,微软就推出了 Office。可以看到,微软看到了未来的市场对 office 软件的巨大需求,而事实证明微软的预测是准确的,所以这个软件也给其带来了巨大的收入。

综上所述,创新创业与发明创造的狭义概念,是有本质上的区别的。但在「创新」「发明」「创造」字义解释和内涵的把握上又难以有严格的界定,学术界对此问题众说纷纭,难以取得一致的看法。

★ 案例 2-9

微波炉的产生

微波炉的发明者是美国的斯本塞。斯本塞于 1921 年生于美国亚特兰大城。1939 年,他参加了海军,半年后因伤而退役,进入美国潜艇信号公司工作,开始接触各类电器,稍后又进入专门制造电子管的雷声公司。由于工作出色,1940 年,他由检验员晋升为新型电子管生产技术负责人。天才加勤奋的结果,使他先后完成了一系列重大发明,令许多老科学家刮目相看。其时,英国科学家们正在积极从事军用雷达微波能源的研究工作。伯明翰大学两位教授设计出一种能够高效产生大功率微波能的磁控管。但当时英德处于决战阶段,德国飞机对英伦三岛狂轰滥炸,因此,这种新产品无法在国内生产,只好寻求与美国合作。1940 年 9 月,英国科学家带着磁控管样品访问美国雷声公司时,与才华横溢的斯本塞一见如故、相见恨晚。在他的努力下,英国和雷声公司共同研究制造的磁控管获得成功。

一个偶然的机会,斯本塞萌生了发明微波炉的念头。1945 年,他观察到微波能使周围的物体发热。有一次,他走过一个微波发射器时,身体有热感,不久他发现装在口袋内的糖果被微波溶化了。还有一次,他把一袋玉米粒放在波导喇叭口前,然后观察玉米粒的变化。他发现玉米粒与放在火堆前一样。第二天,他又将一个鸡蛋放在喇叭口前,结果鸡蛋受热突然爆炸,溅了他一身。这更坚定了他的微波能使物体发热的论点。雷声公司受斯本塞实验的启发,决定与他一同研制能用微波热量烹饪的炉子。几个星期后,一台简易的炉子制成了。斯本塞用姜饼做试验。他先把姜饼切成片,然后放在炉内烹饪。在烹饪时他屡次变化磁控管的功率,以选择最适宜的温度。经过若干次试验,食品的香味飘满了整个房间。1947 年,雷声公司推出了第一台家用微波炉。可是这种微波炉成本太高、寿命太短,从而影响了微波炉的推广。1965 年,乔治·福斯特对微波炉进行了大胆改造,与斯本塞一起设计了一种耐用且价格低廉的微波炉。1967 年,微波炉新闻发布会兼展销会在芝加哥举行,获得了巨大成功。从此,微波炉逐渐走入了千家万户。由于用微波烹饪食物又快又方便,不仅味美,而且有特色,因此有人诙谐地称之为「妇女的解放者」。

复习思考

1.创新的概念是什么?创新概念的分类有哪三种?

2.创新成功的要素有哪三个?其对社会和个人发展的影响有哪些?

3.创新的类型有哪些?

4.创新的过程分成哪四个步骤?其对个人和社会创新的影响有哪些?

5.创业的概念是什么?创业的分类有哪几种?

6.创业的要素包括什么?具体模型有哪些?

7.创新与创业之间的关系是什么?创新创业重要的原因有哪些?

参考文献

[1][美]熊彼特·约瑟夫.经济发展理论[M].绛枫,译.北京:商务印书馆,1991.

[2][美]熊彼特·约瑟夫.资本主义、社会主义和民主主义[M].易家详,译.北京:商务印书馆,1985.

[3]葛宝山,刘庆中.基于 Timmons 模型的创业类型系统分类研究[J].中国青年科技,2007(1).

[4]李士.技术创新和发明创造的联系与区别[J].学习时报,2006(2).

[5]吴晓波,胡松翠,章威.创新分类研究综述[J].重庆大学学报(社会科学版), 2007, 13(5).

[6]姚梅芳,马鸿佳.生存型创业与机会型创业比较研究[J].中国青年科技,2007(1).

[7] Kusunokik. Incapability of technological capability a case study on product innovation in the Japanese facsimile machine industry [J]. Journal of Product Innovation Management, 1997(4): 368-382.

[8] Kleinschmidtej, Cooperrg. The impact of product innovativeness on performance[J]. Journal of Product Innovation Management, 1991(8): 240-251.

[9] Josephl, Bower, Clayton M. Christensen. Disruptive technologies: catching the wave [J]. HBR, 1995.

[10] Rosanna Garc, Roger Calantone. A critical look at technological innovation typology and inno-vativeness terminology: a literature review [J]. The Journal of Product Innovation Manage-ment, 2002, 19: 110-132.

版权保护: 本文由 李斯特 原创,转载请保留链接: https://www.wechatadd.com/artdet/10103

- 上一篇:创新创业基础知识,创业

- 下一篇:创新创业者及职业生涯规划,创新创业者