认识沟通MEN模型的三要素--销售的关键在哪里?

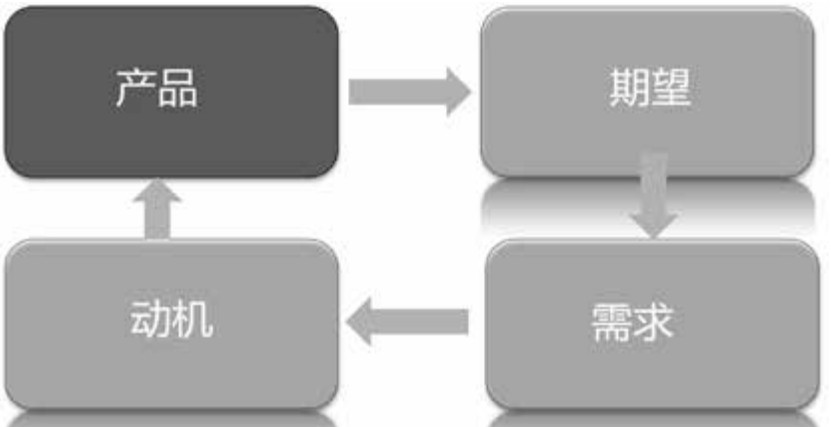

原创在本篇,我们统一定义和解释三个采购中客户的概念,作为价值型销售设计和讨论的基础。这三个概念分别是客户期望、业务需求和角色动机。从我们的研究和调查来看,在沟通中,只要客户谈正事,80% 以上的客户谈话内容都离不开这三个概念。

一、客户期望:采购角色心目中的方案所谓期望,我们把它定义为:客户参与采购的某个角色所认为的解决方案。

这听起来有些奇怪,客户怎么可能给销售解决方案呢?不都是销售给客户吗?其实这种情况很普遍,几乎每次拜访,客户都会对销售提出各种要求,比如操作简单、质量达到欧盟标准、采用 J2EE 平台等等,甚至还会告诉你详细的措施,比如要求一旦仓库超储必须短信发到相关责任人手机上。这就是客户提出的解决方案。

期望很可能表现为多种形式,比如,客户要求供应商的某个实施人员进入项目、客户希望供应商的价格要低,这些都是期望。

在销售人员看来,期望通常的表现形式就是对供应商的产品、方案、服务、价格、公司的要求。不过在客户看来,期望是他们自己想出来的解决问题的措施。所以客户的期望不仅仅包含对供应商的要求,也包含对其他方面的要求,甚至包含对自己的要求,比如他们期望自己的老板更多地参与这个项目、让自己的员工接受变革等等,也是期望的内容。销售人员的产品只是这个期望中的一个组成部分,甚至只是一个选项。也就是说,客户的期望里可能包含具体的产品样子,但产品不是期望的全部。也正因为如此,销售可以在更多的层面上为客户做出贡献,而不仅仅是在产品或者服务这样的层面。

客户认为的能达到业务结果的一切手段,都可以理解为期望。大部分情况下,销售人员的产品只是必要条件,而不是充分条件,而价值型销售希望通过更多软价值提供,由必要条件向充分条件趋近。

销售中,客户期望是聚焦点(这和很多人认为的需求是聚焦点不一样),所以我们需要更加充分地理解期望,接下来我们通过一个生活中常见的案例,进一步理解期望的含义。

某君到商场计划为自己买一件风衣,进入商场之后,他找到了一个卖风衣的柜台开始试穿。试了几件之后,觉得其中一件还不错,比较彰显自己的气质。不过,本着货比三家的原则,他没有立即掏钱,而是准备再看几家。

不久之后,他找到了第二个卖风衣的柜台,又开始试穿,他惊喜地发现,有一件风衣穿在自己身上绝对是高大上,甚至穿出了小马哥的风采。再看价格,一万六!这坑爹的价格不是自己能承受的!

商场里再也没有卖风衣的地方了,他只好又回到了第一次试穿的柜台前,心有不甘地再次穿上了那件开始觉得不错的风衣,不过,这次的感受和上次完全不同,怎么看怎么别扭,不像「小马哥」而像「大衣哥」。于是他决定,不买了!

这个顾客的采购决策过程很多人都经历过。我们来看看他在采购过程中发生了什么。

◎ 他第一次试穿,觉得还不错,他是与什么比较呢?没错,是在和自己脑子里的风衣形象进行比较。在买风衣之前,他脑子里有一张风衣的照片。这张照片也许没那么具体,甚至是模糊的,但是肯定会有。否则,他可能买条裙子回去,因为不知道买什么,所以买什么都一样。而且根本没法判断好坏,因为好坏都是比较出来的。推而广之,我们认为客户在购买之前,头脑中一定会有一个解决方案的影像。

◎ 第二次试穿,还是和头脑中的照片比较,这时头脑中的照片和刚进商场的时候已经有所不同了,可能更加清晰、具体,因为他已经用第一件风衣修正了试穿之前头脑中的风衣。但是他头脑中的这件风衣未必和第一次试穿的风衣一模一样,也许他发现了第一件风衣的问题,比如肩膀上少了个扣子,希望以后试穿的风衣最好有个扣子。肩膀上有扣子的风衣才是客户脑子里的照片。这也说明客户头脑中的这个影像是不稳定的,是可能受外界影响而变化的。

◎ 以此类推,第二次试穿后,第二件风衣又进一步修正和完善了他头脑中风衣的样子,让他一下子对自己想要的风衣的样子更清晰、更具体和更丰富了,而且修改幅度还挺大。虽然由于价格问题,他没法接受,但是毫无疑问他是喜欢这件风衣的。这就说明,客户头脑中的影像既可以被你改变,也可以被对手改变。

◎ 第三次试穿,因为比较对象变了,他头脑里的风衣已经变成了另外一个样子,是被第二件风衣修正过的,更接近于第二件风衣的样子(仍然未必一模一样)。而面前的这一件和头脑中的样子差异太大,于是他得出了一个结论:这是件差风衣。这说明,当你改变了客户头脑中的影像的时候,也为对手建立了一个竞争壁垒。这个影像是建立竞争优势的工具。

从表面上看,似乎是两件风衣在比较(你和竞争对手之间的比较),但是客户真正的参照对象是自己头脑中的那张照片。伴随着三次试衣,这张照片先后出现了三次,而这三次客户头脑中的照片也都不一样。

客户头脑中的这张照片就是期望,期望是客户判断方案好坏的依据。销售首先要找到这个依据,才能让客户认可自己的方案,否则只能自吹自擂。

而这张照片无论怎样改变,有一点是不变的:客户在追求对自己最有利的方案。他之所以在风衣里加进一些元素或者减少一些元素,无非都是为自己增值。表面上看,引导期望是在忽悠客户,给客户洗脑,但是,在这场战争的大部分时间里,控制者都是客户自己而不是销售,因为客户期望的每次被修改都是因为客户感觉到了价值的获得。或者这样说,对他有利,他才允许销售修改他脑子里的照片。所以,价值永远是客户最终的关注点。价值型销售从来没打算欺骗客户。

关于期望,我们还有几点解释:

◎ 不同的采购角色有不同的期望:

期望既然来源于认知,就必然带有很强烈的个人色彩,同样的事情,不同人的期望可能差别很大。比如,另一个买风衣的顾客可能认为风衣是《黑客帝国》里尼奥的样子。对于客户多个采购角色而言,期望就是盲人摸象,每个人都有自己的看法。每个人的看法也都是局部的。既然不一样,对于多个客户角色参与的采购活动,我们要满足谁的期望呢?答案是:所有人!因为每个人都能让你丢单。

所以销售需要关注每个采购决策角色的期望,尽量满足每个人的期望。而且还可能需要协调多个人期望之间的矛盾,形成对自己最有力的方案。

◎ 期望是不能评价的

销售人员不能评价期望错误与否,因为指责就意味着用销售的期望去评价客户的期望,这就偏离了以客户为中心的思想。销售的期望根本不重要(你认为是什么无所谓,客户认为是什么才是最重要的)。没有傻客户,只有傻销售。而客户之所以有某种期望,是因为这种期望客户认为可以给他带来最大价值,你否定客户的期望就是否定客户认为的价值。虽然你可能是对的,但是没用。

但是,不评价不代表不引导,更不代表不能改变,当销售理解了期望背后的需求和动机的时候,就可以在双赢的基础上引导期望,以便获得竞争优势。

◎ 期望是不断变化的

从上面风衣案例中,可以明显地看到期望变化的轨迹。在大订单中,这种变化更频繁、更剧烈,甚至会出现蝶变的可能。期望的变化可能来自客户本身,但更可能来自销售人员和他的竞争对手。也就是说,期望可以被改变,也正因为期望可以被引导,销售才有了空间,否则只能是客户要什么你就给什么。

◎ 期望不是结果而是措施

期望不是客户要获取的最终结果,价值才是,但是期望是客户认为的获取价值的手段。比如,客户要求设备有两个操纵杆(期望),目的是缩短培训时间(价值)。

期望看不见,摸不到,但是一定存在于客户的头脑中。也因为它是客户判断产品好坏的唯一标准,所以,销售工作就是发生在客户头脑中的一场战争,竞争双方不断争夺对客户期望的控制权。所以销售一定要想方设法描绘出客户的期望。

我们说期望是不断变化的,这种变化有一个趋势,就是从模糊到清晰。我们把这个变化过程又分为两个阶段:要求阶段与措施阶段。

1.要求阶段

大部分情况下,客户在需求形成阶段,期望是模糊的。这时,客户只能对销售提要求,而不是提措施,比如:

◎ 你们质量要好;

◎ 你们操作要简单;

◎ 你们服务要到位。

客户的这种表现对销售来说是件好事,这往往意味着客户期望还有很大的塑造空间,销售可以大显身手。不过销售也要区分是客户确实不能描述得更清晰,还是不愿告诉你。如果是后者,可能是因为信任关系没有建立起来,也可能是销售的提问技巧不足。

2.措施阶段

当期望变得比较清晰的时候,客户往往会用措施描述自己的期望,比如:

◎ 必须采用涡轮发动机技术;

◎ 必须要有数据追溯功能;

◎ 要建立双方施工队伍的定期沟通机制,并且沟通要遵循四个原则……;

◎ 要考虑车辆运输往返货物的载货安排;

◎ 综合体靠近广场附近的门不能用旋转门。

这个阶段,客户的期望相对清晰,他正在告诉销售怎么干,这对销售来说往往意味着较大的困难。你想想他是怎么知道这些措施的?答案很可能是:对手告诉他的!

去医院看病,医生开方子的时候经常会问你家里还有什么药。从前,我一直以为这是医生希望给我们省药钱,现在我不这样想了,你呢?

把期望分成要求和措施两个阶段,目的是为了建立竞争优势,当你细化客户要求的时候,你满足客户期望的手段会增多,满足得也会更好。所以,当客户只有要求的时候,你要考虑协助客户细化措施,细化是获取竞争的有效手段,我们后面会详细描述。

另一方面,客户期望中可能包含对供应商的要求和措施,也可能包含对其他领域的要求和措施。所以销售不仅仅提供产品,更要向其他要求挺进,满足客户更多的要求,贡献更多的价值,因为客户考虑的是如何解决问题,达成目标。而我们所提倡的软价值,正好可以在很大程度满足客户在其他领域的期望,而不仅仅是产品可以满足的那一部分。你满足得越多,你的竞争力越强,当然不能同时带来成本的上升。

我们之所以如此重视期望而不是需求,原因是期望代表了客户自己认为的价值最大化方案。这里强调的是客户认为,就是价值公式中的客户认知。

因为客户认为对的方案,他就会非常坚持,所以,如果你的方案符合期望,他就会支持。

只有销售人员的方案最大限度地趋近这个方案才能得到客户的认可。如果不符合,你就只能通过引导手段,改变期望,然后再符合,这就是以终为始。

二、业务需求:客户希望实现的业务目标价值型销售对需求的定义是:客户某个角色希望实现的一个或多个业务目标。

期望是客户认为的解决方案,既然是解决方案,就一定是为了实现某些业务目标而存在的。先有目标,后有方案。所以我们要顺着客户的期望回溯一下目标,然后再从目标回溯障碍和痛苦。

1.目标

关于业务目标,举例说明:

◎ 客户希望降低 5% 的库存;

◎ 客户希望提升签单的成功率;

◎ 客户希望提升生产效率;

◎ 客户希望缩短 4 天的出栏时间;

◎ 客户希望向互联网转型。

以上这些都是客户的业务目标,也是客户的需求。当然客户的需求可能是由多个目标组成的。关于目标,我们解释几点:

(1)目标是客户业务,而非产品和期望

和期望不同,目标是关于客户业务的,不是关于客户对销售人员公司和产品的要求。比如客户的这两种说法:

◎ 一位买饲料设备的客户,希望所购设备每天的加工效率是 5 吨。

◎ 他希望保证 500 头牛的日食量。

在这个案例里,第一个是对产品的要求,当然是期望;第二个是对业务的要求,它属于目标的范畴,当然属于需求。我们在训练销售的过程中,发现销售人员经常搞错目标和期望。主要原因是销售分不清哪是客户的业务,哪是解决方案本身。

(2)关注目标就是聚焦客户

客户买东西的目的就是为了解决问题、实现目标,当销售人员始终关注客户目标的时候,也就是在关注客户。是销售和客户共同为了客户的目标而奋斗。

我们总是说销售很难,但是大部分的困难其实是来源于我们和客户对着干,总是站在客户的对立面,总是寄希望于通过自己坚韧不拔的强大意志战胜客户不想买的决心。造成这种现象的原因在于我们和客户的目标不一致:我们只是希望卖出东西,而不是希望帮助客户达到目标。销售遇到的很多困难都是自找的,不作死就不会死。所以,共同的目标让我们和客户相拥而行。

(3)不同角色,目标不同

目标虽然是业务目标,是为实现组织利益而存在的,但是仍然有角色属性。比如,参与采购的角色有老板,也有技术人员。他们的目标可能一致,也可能有不同。比如:老板的目标是通过项目实施降低成本,而技术人员的目标是通过保证项目按期完工。即使一样,目标的重要性排序也不一样。所以目标确切地说是个体所关注的组织目标。反过来想,目标也有角色属性,也正是因为针对的目标是角色化的,所以销售才可以利用目标说服客户的某个角色支持自己。

我们把目标按照角色分类,比如,老板有三个目标,生产部长有两个目标。这样做还是为了针对角色展开工作,让他认为你能帮助他实现目标,他就容易支持你。所以,当我们说目标的时候,我们要强调这是谁的目标,而不是简单地说某个公司、某个部门的目标。

2.障碍

目标是一种正向的说法,充满着正能量,几乎都是用褒义词来形容的。但是任何伟光正后面都藏着另一面,业务目标的后面就是业务问题或困难。减肥这个目标的后面就是胖、提升签单率的后面就是丢单太多、向互联网转型的后面就是线下销售不好。

客户为什么会存在问题或者达不到目标呢?因为问题产生的原因没有得到改善,比如,胖是因为吃肉太多、签单率低是因为招聘不当、仔猪死亡率高是因为猪舍环境不好、做不成城市地标是因为设计师水平不够等等。

阻碍目标实现的原因我们称之为障碍。通俗地说,障碍就是客户实现目标的绊脚石,制约了客户目标达成和价值获取。目标是客户的业务目标,障碍当然也是客户在业务上的障碍。关于障碍,举例如下:

◎ 成本高是因为工人使用材料不当、仓库没有设置采购提前期;

◎ 员工执行力不强是因为考核制度不合理;

◎ 培训内容不能落地是因为缺乏辅导;

◎ 转型不顺利是因为有员工抵触、缺乏目标导向;

◎ 装修进度拖后是因为设计与施工不能一体化。

没有障碍,任何目标都能实现,客户也就不会买东西了。所以没有障碍就没有需求、没有需求就没有采购、没有采购就没有销售。没病人,医生都饿死。「障碍」是销售这个职业存在的理由。销售人员的产品、方案甚至销售人员自身都是障碍的潜在解决措施,某种程度上说,销售就是靠帮人搬掉绊脚石混饭吃的。关于障碍,说明如下:

首先,障碍是客观的,比如,员工学历低造成频繁出错、设备老化造成残次品多、员工技术能力不足造成服务屡次被投诉,这些都是客观事实,事实是无法被改变的,它只能被发现,不能被发明。如果一个销售发明了一个或几个障碍,他不是傻子就是骗子。

其次,本书是谈 B2B 销售的,客户是某一个组织,所以一般情况下,只有制约组织利益获取的障碍才是障碍。我们明确,障碍就是组织存在的而不是个人存在的。

再次,这里说的障碍包罗万象,既包括企业战略中的大问题,也包括某个零配件出现残次品这样的小问题。

有障碍才有需求,这是价值型销售的基本论点。有没有特例呢?即没有任何障碍存在,却有需求产生,我们看看以下这些例子:

很多政府部门一到年底就喜欢突击花钱,买一大堆没用的东西。这是不是?

这仍然是,他们要解决一个「明年预算有可能降低」的问题。只不过,不是用产品解决,而是用采购行为本身解决。

如果还不理解,就问一下自己:那些一冲动就买 LV 包的女土豪们,为什么不顺手买点猪饲料回来,哪怕猪饲料正在打折。答案是:她们没有猪要养。这话的意思就是,她们没有一个关于猪的问题要解决,那是农民伯伯们要解决的问题。

我们讨论障碍的目的,是希望销售人员将眼光由自己的产品转移到客户的问题上去,这是以客户为中心的第一步。如果你能做到这一步,至少可以减少大部分的拒绝和冷眼。当然关注障碍还有很多好处,比如让客户从不买到买,这是难倒多少销售的事情。再比如,让客户的关注点从对手的方案转移到自己的方案,这又是多少销售最渴望的事情!

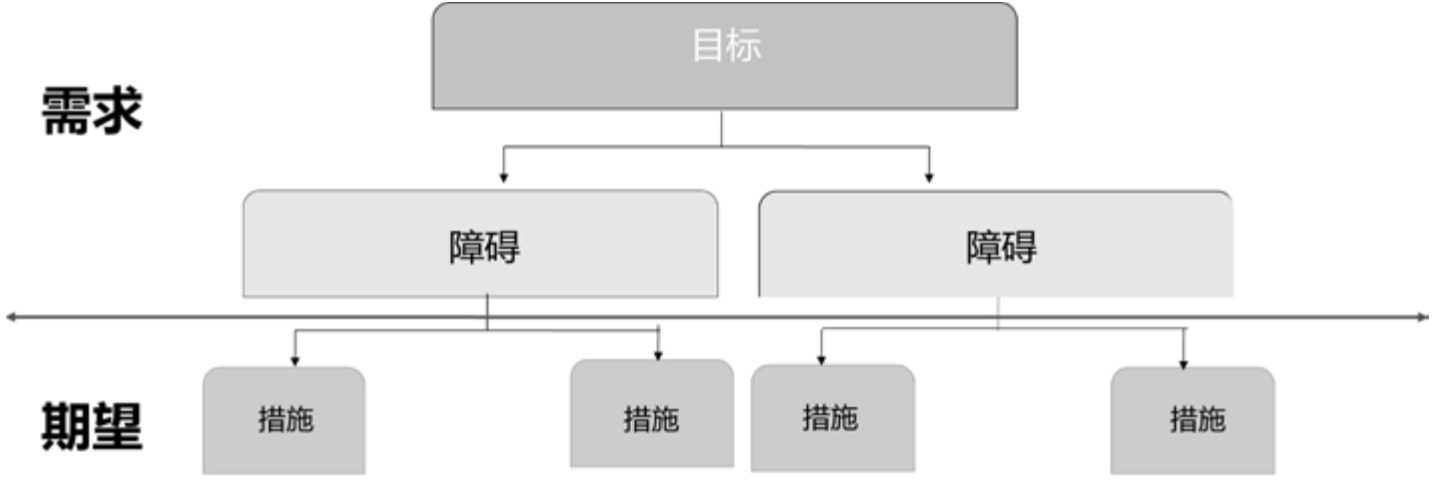

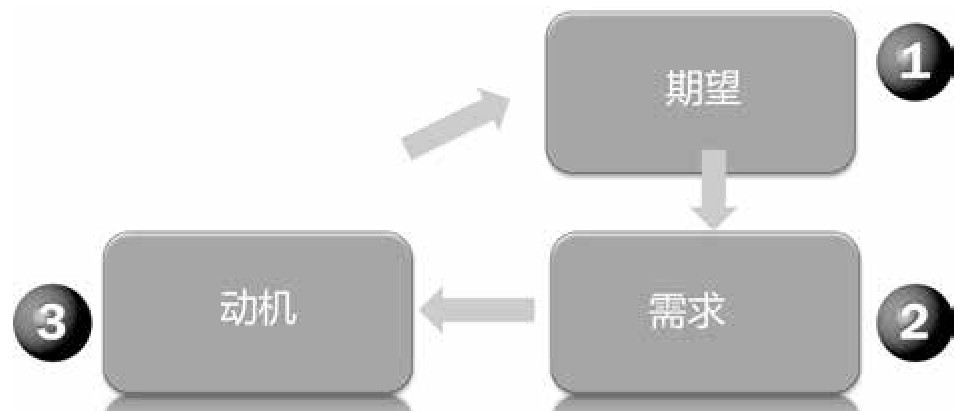

图 3-2 需求逻辑关系图

和期望类似,目标可以是具体的,比如降低成本 15%;也可以是模糊的,比如提升员工的管理技能。越具体的目标,越可能是客户聚焦后的业务需求,也就是说是分析之后的一个结果,比如希望减少投诉 5%,这个很明显是认真思考过的。大部分销售情景下,客户的目标总会有一个从模糊到具体的过程,这也是需求形成的一个阶段,这个过程就是销售的操作空间。

障碍可能会分为多个层次,也就是说一个障碍由几个障碍组成,以此类推。在本书中,我们有时也管障碍叫问题。或者你这样理解,问题是最上层的障碍。在中文表述里,问题(Problem)和提问(Question)两个词经常混淆,所以,我们尽量用障碍这个词表述。

三、动机:客户之所以支持你的原因第三个要素是动机,人的本能总是希望趋利避害,这就产生了采购动机。价值型销售对动机的定义是:客户参与采购的角色希望通过本次采购摆脱痛苦、获得个人利益的行动意图。动机也可以简单理解为采购角色希望采取采购行动的个人原因。这里我们需要咬文嚼字一下,动机是个名词,它是客户的一种想法而非行动,客户寄希望于本次采购实现这个想法。

我们说需求是客户的目标,目标不能实现是因为有障碍,客户认为解决障碍的方法就是期望,这听起来很顺理成章。但是我们还忽略了一个问题:客户想不想解决问题?如果客户不想解决问题,也就不会有目标。

不是有问题就要解决,其实每个人、每个公司、每个组织都有大量的问题存在,你会发现他们并没有打算解决,就像长得丑未必要整容一个道理。所以,销售要解决的第一个问题是:找到客户购买的动力,这个动力主要来自于两个方面:痛苦和企图心。

1.痛苦:从需求到期望的推动力

问题之所以是问题,是因为它会带来不良影响,比如设备坏了可能影响生产进度,水泥质量不达标可能影响施工质量,这都是不良影响。这种不良影响有可能影响到个人利益,比如扣发奖金、影响升迁等等。而客户采购角色对这种个人利益损失的感受,称之为痛苦。

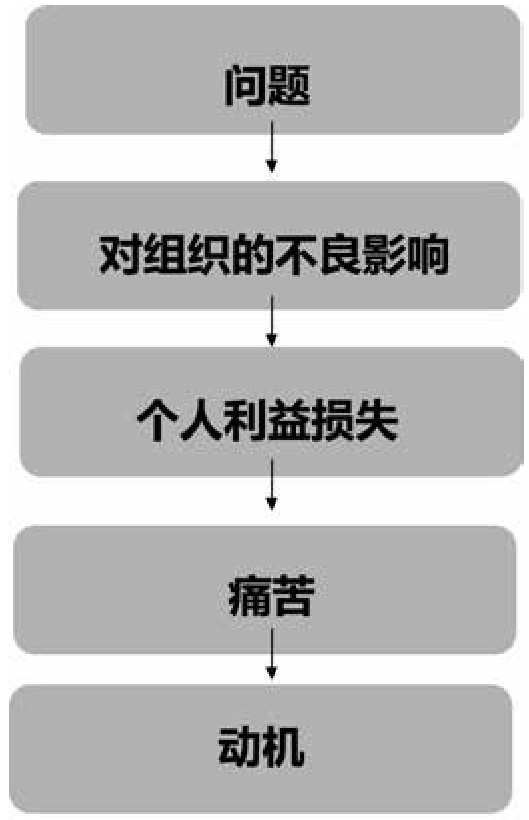

没有需求就没有期望,没有期望就没有销售,而客户「有需求」和客户「有期望」之间的推动力之一就是「痛苦」。如图所示:

图 3-3 需求与动机逻辑关系图

同样都是个人利益的损失,客户中不同的人,感受是不一样的,也就是痛苦不同。有人觉得不能按时完成任务就影响了奖金,是不能忍受的事情,这是比较大的痛苦;有人觉得这是正常现象,这点钱无所谓,这是没有痛苦;还有人觉得,正好歇歇,不用再受累了,这甚至是幸福。可见有什么样的感受完全取决于个人,而不是取决于利益本身。利益损失只是个导火索,爆炸的威力有多大,取决于炸药本身,而不是导火索的长短。只有当痛苦达到一定程度,才能促使行动,于是动机就产生了。

所以,痛苦是客户的一种感受,是一种认知结果。问题是客观的,不良影响也是客观的,甚至个人利益损失都是客观的,而痛苦是主观的。任何客观的东西都不必然决定主观的痛苦,除非客户自己承认。

痛了才会撒手,痛苦促使客户走出从需求到期望的关键一步,促使客户通过采购解决问题实现目标。客户的一小步却是销售的一大步,这对很多行业的销售都是关键性的一步。

需要说明的是,痛苦本身并不是动机,它只是一种感受,脱离痛苦的想法才是动机。所以不仅仅要让客户痛苦,还要让客户感受到你能帮他脱离痛苦,这是销售的两个切入点。

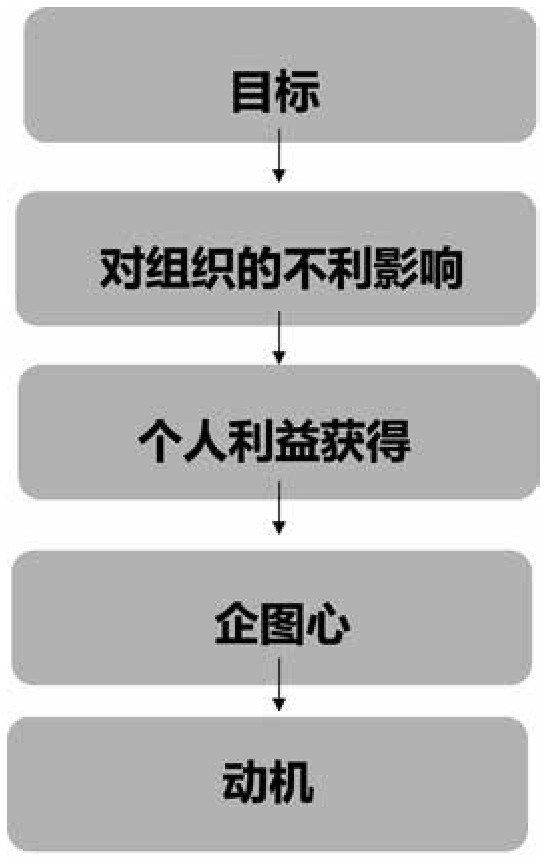

2.企图心:从需求到采购的拉动力

急于脱离痛苦是一种动机,另一方面,对获得利益的强烈渴望也是客户购买的一个重要原因。求之不得,辗转反侧。对现实的不满产生了痛苦,对未来的憧憬产生了企图心,这是一种客户采购的拉动力。

所谓企图心是指客户参与采购决策的人员对获得个人利益的感受。比如,销售总监希望明年业绩翻番,这是目标。业绩翻番可以帮助总监提升为副总裁,这是个人利益。而总监对被提升为副总裁的渴望程度是企图心。当企图心强烈到一定程度,人们愿意采取行动获得个人利益,这就是动机。反之,如果总监现在就打算辞职,这个渴望程度就建立不起来。

痛苦往往来源于当前状态,而企图心往往来源于对未来的渴望。从本质上,企图心不过是痛苦的另一种表现形式,可以理解为佛家所说的七大苦中的「求不得」,求不得是指不能如愿、不得所欲的痛苦。

同时,这种拉动力为促进客户采购开辟了另外一条路径,即通过展示未来客户可能获得的愿景和组织利益建立客户的渴望状态,通过愿景和组织利益与个人利益的链接增强客户的企图心,让客户意识到未来对其个人的帮助,满足动机,从而最终获得他的支持。

图 3-4 需求与动机的逻辑关系图

3.动机:突破顾问式销售瓶颈的利器

痛苦和企图心都是催化剂,两者的作用都是促使客户走出从问题到目标这关键的一步。理解了痛苦和企图心,我们再回到动机中来。价值型销售认为,在采购中,参与采购的每个角色都有自己的个人诉求。这些诉求有可能通过购买的产品或者方案满足,也有可能通过采购过程满足。比如,采购人员和你砍价,砍下来领导会认可他的能力,这就是过程满足。

动机是本能,与道德无关。任何人在任何采购中都会存在动机,只是能不能实现的问题。动机有如下特点:

(1)动机是客户脱离痛苦、获得个人利益的想法,但痛苦和企图心都不是动机本身。除非客户想脱离痛苦、想获得某种利益,否则都不算动机。或者这样说,痛苦和企图心强烈到一定程度才能形成动机。

(2)满足动机是客户支持你的根本原因,所以「动机」在销售中至关重要。不满足需求,而直接满足动机,是可能做下单子的(想想一些豆腐渣工程是怎样形成的),但是满足了需求,没满足动机,客户几乎可以肯定会投反对票。

(3)动机具有不可猜测性,因此这给销售带来了巨大的困难。销售必须了解动机,但是客户又不愿意直接说。销售有猜测动机的本能,而客户有隐藏动机的本能,这两个本能构成了一个攻防游戏。需求好发现,难满足,比如客户的问题你就是解决不了;而动机难发现,好满足,因为客户不告诉你,你又猜不准。

(4)动机的组成往往比较复杂。人们做一件事情很少出于单一动机。比如,既想要回扣,还想得到领导表扬。销售也不一定要满足所有的动机。

(5)销售的任务就是通过展现价值与个人动机的关系来赢得客户支持,这也是价值型销售的魅力所在。

(6)动机属于个人,不属于组织,没有组织动机一说。因为动机,我们才会说销售是面向人展开。

(7)不同角色,动机不同,每个人想要的东西并不一样,在一次采购中,车间主任想要安全感、采购经理想要社会地位、老板想要别人感恩。

以下都是采购中常见的客户动机:

◎ 更好地控制别人;

◎ 让别人高看自己一眼;

◎ 提升能力,准备跳槽;

◎ 获得更多的权利;

◎ 升职;

◎ 保住工作;

◎ 避免收入下降;

◎ 让老板满意,从而器重自己;

◎ 希望跳槽。

不仅在采购中,动机是我们做每件事情都存在的一个要素,从本质上说不是一种真金白银(比如回扣之类的),而是一种内驱力,是客户支持你的最本质的原因。

前面对痛苦和企图心的叙述中,我们基本是按照顾问式销售的思路在展开。但是顾问式销售只是开辟了一个路径,这个路径有很强的自我限制。我们举例说明:

一家全球知名药企新推出了一种治疗疼痛的新药,接下来就是推向市场,他们的销售队伍采用了传统的 FAB 方法,但是效果不佳。起初以为销售人员对产品不熟悉,但是经过测试发现大家都掌握得很好。经过多方面的调查,发现销量不佳的原因是同类产品更便宜,大约要便宜 3/4。医生认为没有必要更换,否则无法向病人解释。

这种新药与同类产品的药效差不多,但是同类产品有个问题,即可能引发胃出血,但是概率并不高,偶有发生而已。销售顾问研究后决定采用 SPIN 模式,通过对胃出血带来的麻烦(不良影响)来影响医生的开药决策。胃出血会引发病人的投诉、给医生护士带来较大的工作量、会引发并发症从而让医生担负责任,这些才是医生真正担心的。经过训练,整个团队可以熟练地使用 SPIN,销售业绩取得了很大的提升。

故事到此为止算是圆满。顾问式销售(SPIN)超过了专业性销售(FAB),但是,我们对这个案例又进行了进一步的讨论,我们发现了一个问题:被 SPIN 说服的恰巧都是对不良影响有担心的。换而言之,那些不担心这些不良影响的医生仍然可能不接受新药。比如,那些想发表论文的、想评先进的、想拿奖金的、想在领导面前表现的,销售依然可以满足,并形成销售,但是 SPIN 技巧的使用让一大批这样的客户流失了。

问题出在哪里呢?仔细分析你会发现,以 SPIN 为代表的顾问式销售,他们的出发点是先分析问题对组织的不良影响,再将这种不良影响推广到个人,让个人感受到痛苦。但是个人未必会感受到痛苦,因为是否感到痛苦并不取决于组织利益受损,而是取决于个人利益受损。组织利益的损失并不必然带来个人利益的损失,它不过是个人利益损失的可能性之一。而个人利益之多简直数不胜数。这会错过很多的销售机会。

反过来我们如果将动机作为出发点设计销售手段,这时你会发现销售手段突然间会暴增。举例说明:

一家客户去年从 A 厂商处买了 8 台改装车,用于运输一种精密设备,在一次雨天运输过程中出现了漏水现象,精密设备被水泡了。这是一起重大质量事故,负责采购车辆的采购经理饱受指责,压力非常大。

今年这家客户又要采购 7 辆改装车,当然不会在 A 厂商处购买了,于是这个采购经理又找了几家改装车厂做比较。如果你是其中一家的销售,你该如何操作呢?

如果按照顾问式销售的思路,销售的操作模式是向客户证明自己的车不会漏水,比如做防水试验。但是 A 厂商去年就做过了,当时确实不漏水,但是后来还是漏了。

于是其中一家销售采用了价值型销售的思路,从动机出发而不是需求或者组织利益出发。他首先了解去年的责任事故中谁在指责采购经理,共有三个人:生产经理、运输队长、质检主任。接下来这个销售做了一个防水试验,邀请了采购经理、生产经理、运输队长、质检主任。在测试过程中,首先获得生产经理、运输队长、质检主任的肯定,于是采购经理的压力减少了。

在这个案例中,销售解决的是采购经理的担心而不是漏水,即使将来再漏水,采购经理也可以把大部分责任推给其他三位了,他的压力大大减轻了。

价值型销售既扩大了个人利益的范畴,也扩大了组织利益的范畴,本篇考虑的是扩大个人利益,下一篇是扩大组织利益的范畴,价值型销售扩大个人利益范畴的方式是从动机出发而非仅仅从问题造成的痛苦出发。当然,我们仍然认为从痛苦出发找动机是一条可行的路径,只是不认为是唯一的路径。

动机无时无刻不存在,看起来非常熟悉,不过销售人员却经常在这个问题上犯错误。主要表现在几个方面:

首先,销售经常会把自己认为的动机当成客户的动机,你爱钱,于是就认为客户要回扣;你唯上,就认为客户也怕领导。这是常犯的错误。

另一个错误是销售领域最著名的错误:销售人员经常会把对组织的价值贡献和对动机的满足混为一体。认为帮助客户降低了成本、帮助客户解决了问题、帮助客户提升了营业额、帮助客户提升了效率,事情就算结束了。这只是在需求层面上做事情。也许能成功,但是前提是不能碰到善于利用动机的高手。

这种错误的产生是因为销售人员认为好的组织利益必然带来好的个人利益,但是实际上不是这样,好的组织利益不必然带来好的个人利益。比如,财务软件降低了会计工作的难度(组织利益),但是会计可能会抵触,因为难度降低了,他很可能会被其他人替代而丢工作,他当然反对上软件。

第三个错误是绕过组织利益满足动机,这就是典型的关系型销售了,他们不关心甚至也不懂什么是需求,他们只关心动机。这样做貌似走了捷径,其实大部分情况下都是以损害组织利益来满足个人利益。这种总是和监狱走得很近的做法也不是我们提倡的。

第二节 销售的三维空间做销售的,大都不愿看过于理论化的东西,正因为如此,销售常常被认为是一个没有技术含量的工作,脸皮厚点、胆子大点、脑子活点似乎就可以了。但是销售发展到今天,已经是一门完整的技术。或者有一句网络术语说:套路已经很深了。靠经验已经很难在这个战场上存活。

同样,我们确立期望、需求、动机这样的概念,不是为了把问题复杂化,而是要在不断的解构和重构中,重塑客户的期望和需求。不解构,就无法帮助客户重构;无法重构,就无法引导客户;无法引导客户,就无法建立差异,提升我们的竞争力。

一、销售的三维空间这一篇中,我们谈到了很多概念,有必要梳理一下,对于三个概念之间的关系,用一个案例说明:

笔者去见一位互联网公司的 HR 经理,她刚从一家美国公司跳槽到这家互联网公司,非常希望改善公司的销售能力,于是找到了我们,希望我们出一份销售改进方案(提案)。

寒暄过后,我提出希望了解一下他们的业务问题和目标(需求),这位女士很高兴地告诉我她已经花了一周时间与销售人员逐个座谈,了解了需求,接着她开始陈述需求。等她说完,我发现这些需求她了解得并不清楚,根本没法做方案。于是我们提出能不能和销售人员见个面,做一些沟通。

这位 HR 经理断然拒绝了我们的请求,理由是:她已经做过了。我们又不能直言她不懂,于是,我试探地问:「你希望的方案是什么样的?」(期望)。

她很高兴地打开一套 PPT,告诉我们:「就这样的,这个方案领导看了很满意。」(让领导满意是动机)。这套 PPT 和销售改善无关,她只是让我们看 PPT 的形式。

于是事情就变得很简单了,让领导赞赏是她的动机。大家明白为什么她不愿意让我会见销售吗?那会显得她工作不力。于是,我告诉她:「我们接下来讨论一下怎样的方案才能让领导更满意吧。」她欣然接受。

在我们讨论的过程中,这位 HR 经理认识到需求确实有问题,于是我们顺利地见到了要调研的销售人员,只是换了一个调研名头。

这个案例清楚地说明了期望、需求、动机之间的关系与区别。

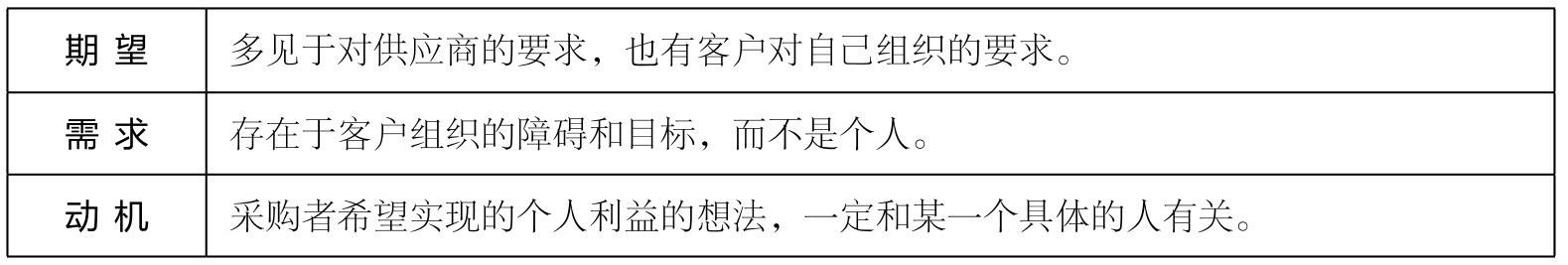

1.三者的区别

有时候我们会混淆期望、需求和动机,其实它们之间有鲜明的区分线,凡是客户对供应商的要求,无论是服务、产品、方案、培训等等,肯定是期望,当然,期望并不都是针对供应商的。凡是关于客户自己业务的,无论是问题或是目标都是需求,需求和供应商以及销售没有任何关系。凡是关于客户个人的诉求,都是动机。动机完全是个人的一种心理活动。

2.三者的关系

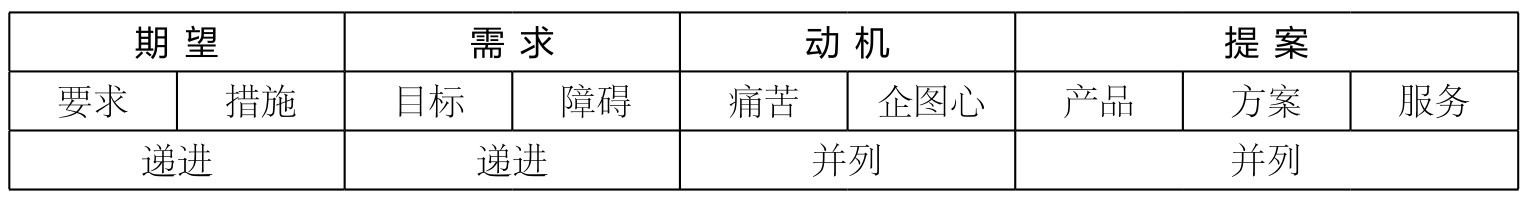

期望、需求、动机、包含很多子概念,它们之间的包含关系用一张表说明:

3.逻辑关系

销售人员有两个重要的任务,一个是让客户买东西,一个是让客户买我的东西。

先说让客户买东西,这当然就是帮助客户建立需求了,这又有两件事做,一是让客户建立对实现目标的渴望,这就是动机。无论想脱离痛苦,还是想获得利益的企图心,都是在建立渴望。其次,要让客户知道,实现目标有些问题要解决,这就是障碍的排除。排除的方法就是解决方案,获得解决方案的过程就是采购。

接下来就是让客户买我的东西。客户要采购了,买谁家的?当然是谁家的好就买谁家的,可是怎么比较好坏呢?谁和我的脑子里想象的东西一致谁就是好东西,这就是期望了。脑子里的期望怎么形成的,很大程度上取决于动机

所以,销售工作只需要将自己要卖的东西(提案)和客户的期望一致就可以了。如果不一致怎么办呢?把客户的期望改变成和你的方案一致就可以了。怎么改变呢?这既可以从期望本身入手,也可以从需求和动机入手。这就是我们接下来要谈的三维空间理论了。如图所示:

图 3-5 MEN 沟通模型示意图

从图中我们可以看出以下几点:

(1)客户有需求,才会有期望。这容易理解,期望是客户对问题的解决办法,没有问题哪来期望。需求决定了期望,不是期望决定了需求。期望是客户给自己开的药,需求是客户的病。需求是期望产生的原因之一,但不是全部。

(2)需求的重要性是由动机决定的,不是所有的需求都是一样重要,也不是所有角色对需求重要性的看法都是一致的。不同的动机决定了需求重要程度的高低,对动机影响越大的需求越重要。

(3)需求变了,期望就要变,因为期望是为需求服务的;但是需求不变,期望也可以变,因为可以有更好的解决问题的方法。所以既可以在期望层面上改变期望,也可以在需求层面上改变期望。

(4)动机是决策(客户决定支持谁)的最核心要素,它不是一定要链接需求,可能会直接链接期望。比如,同一个问题,客户会认为一个解决方案比另一个解决方案对自己个人更有利,而不是对满足需求更有利。比如,一个局长觉得换个方案,就可以帮到自己的亲戚。

(5)透过期望一定可以看到需求,通过需求也可能会看到动机,有时通过期望也能看到动机。期望是价值型销售的一个重要工具,因为它链接着客户的动机,而动机又是销售瞄准的目标,客户会隐瞒动机,却不会隐瞒期望。所以,期望就像一面照妖镜,让我们通过现象看到了本质,利用动机解决问题。

在与客户的沟通中,期望、需求、动机、提案四者的区别可以这样来理解:一个人去看医生,他告诉医生说,他想要点黄连素,黄连素是期望。要黄连素的目的主要是因为肚子疼,这是障碍,希望肚子不疼,这是目标,也就是需求。下午他还要去上课,他不想耽误课程,以免被老板骂,担心被老板骂是动机。

期望、需求、动机这几个简单的词汇,囊括了销售中很多重要的工作。你说销售就是信任,而最好的信任就是满足动机;你说销售就是挖掘需求,而需求就是帮助客户发现问题,促使客户解决问题、树立目标;你说销售就是建立优势,而差异化就是方案贴近客户期望。所以三要素就是销售最重要的抓手。抓住抓手,销售的胜利之门就打开了。

接下来我们一起分析一段销售对话,结合这段销售对话,分析一下不同销售行为带来的结果,解构一下三维空间理论。

(背景:客户要给自己的单位配备一批打印机,可能几十台,上百台)

销售:赵经理,您对打印设备有哪些要求?

赵经理:要求啊,还是先说说你们的产品吧。

销售:说到产品,我们的型号很多,可能几个小时也说不完,关键是得匹配上您的实际需求!

赵经理:这个我认同,不过具体需求我也说不太清,主要就是使用方便,又少出麻烦吧?

销售:您说的操作简单具体是指?

赵经理:首先,一定要中文界面,操作要简单,否则大家用不好,就只会说我们没买好,员工抱怨得很厉害,我们这儿人多嘴杂,每个人的需求都要照顾到,我们的员工学历都不高,所以操作上越简单越好。

销售:好的,除了操作简单、质量好,我们还需要注意哪些问题?

赵经理:别的也没什么了!还有就是我对产品的技术细节还不太了解,你给我点资料吧!

销售:哪方面的呢?

赵经理:性价比的资料吧,公司还没挣钱,董事长很关心成本问题,所以,要考虑节约采购成本,你们是专家,得给我点建议吧……

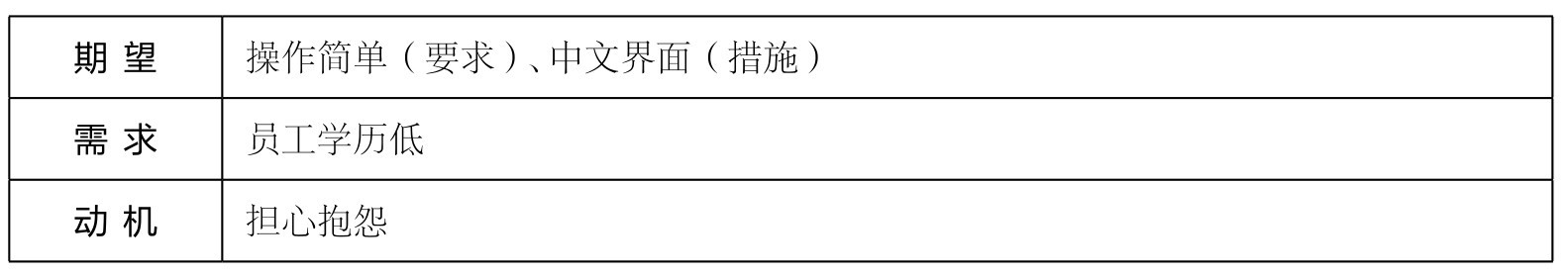

大家看完这段对话,可以先尝试做一次解构,看看客户的表述中,哪些是期望、哪些是需求、哪些是动机。我们解构出其中一个期望、需求、动机:

结合解构结果,我们看一下在不同层面上的操作有什么不同。

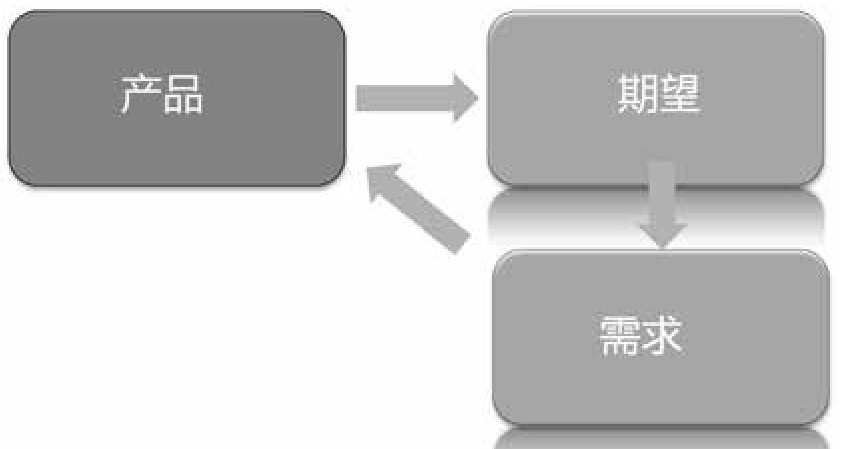

1.一维空间做销售:在期望层面上展开

客户说,我们要求操作简单,销售回答说,我们家产品就操作简单、我们是纯中文界面。然后开始进入介绍产品的模式,证明自己的产品或者方案就是操作简单。这听起来似乎很合理,你要药、我给药好像没什么不对。但是,这种做法不是我们提倡的,它是一维空间做销售,只是一条线。如图所示:

图 3-6 产品链接重塑前的期望示意图

在这个空间上做销售带来的问题有两个:一是你的产品可能满足不了客户的期望,二是即使你满足了,你的对手一样可以满足,最后你们只能拼价格。想想有多少单子最后是拼价格的,就知道这种做法有多普遍。这是价值型销售最不提倡的模式,却是销售人员最喜欢的模式。哈斯威特公司的一项调查表明,63% 的销售连期望都不问就掏产品和方案,87% 的销售只在期望层面上进行自己的销售活动。换而言之,你只要到二维空间,就可以成为 13% 的高手。所以,放弃药店导购的模式吧,你好歹也是个 B2B 销售。

2.二维空间做销售:在需求层面上展开

销售进入到了二维空间,他了解到了客户业务问题:员工学历太低。针对这个问题,客户自己提出了一个解决方案:操作简单。这是客户的期望。但是,销售除了可以针对客户期望展开,还可以针对需求展开,比如提出以下两条措施:

◎ 为员工进行一次操作培训;

◎ 为每台打印机做一个操作说明,贴到打印机上。

这两条措施加上「中文界面」这条本来就有的措施,就可以用三个措施对应一个需求(员工学历低),更加全面地解决客户的问题,竞争力当然提升了。

请大家注意,这两条措施的提出依赖于销售进入第二层空间,即需求空间。否则,不可能有培训这样的措施被设计出来。

这只是在二维空间里做销售的第一个好处,类似的好处还包括:

◎ 挖掘更多的隐性障碍

对于大部分客户来说,他们能够提出来的需求都是很少的,能占到总需求的 20% 就相当不错了,80% 以上的需求客户都没有意识到,这是多么大的一个金矿!帮助客户挖掘需求,本身就是为客户贡献更多的价值,这是价值型销售极力提倡的。

◎ 澄清需求与期望

客户对问题的看法未必是正确的,客户对问题的解决方案更是错误多多,销售一旦到了这个二维空间,就可以帮助客户厘清需求,重塑期望。而这个过程本身就是一个绝佳的销售过程。

◎ 调整客户采购顺序

销售中常出现的情况是,你的优势,客户觉得是锦上添花;对手的优势,客户觉得是雪中送炭。这个问题的解决依赖于调整客户需求的优先程度。比如,客户希望先上进销存软件,但是你财务软件很牛,这时,可以通过强调财务软件所解决的问题(需求)让客户先上财务软件。而客户一旦上了财务软件,进销存软件就很难再选择别人了。

一维空间是条线,而二维空间是个面,在二维空间里做销售,销售手段增加了不止一个数量级。如图所示:

图 3-7 需求链接产品示意图

3.三维空间做销售:在动机层面上展开

在案例中,客户的动机是希望不被其他部门抱怨。针对这个动机,销售设计了一个销售手段,他对客户说:

「我可以请我们的专家对使用打印机的各个部门做一次调研,听听他们的要求,然后把各部门提出的要求整理出来,请各部门确认(就是签字画押),新购的打印机如果符合他们提出的要求,就可以减少很多抱怨。」

客户担心抱怨,这个建议确实可以减少很多抱怨,所以客户很可能答应。客户一旦答应,付诸实施,将会带来以下影响:

◎ 这个客户角色带你去各个部门调研,其实在向各个部门说明他支持你,将来反悔的成本会非常高。不出意外,这个客户角色就绑到了你的船上。

◎ 你调研的过程一定会引导客户需求和期望,向更有利于你的方向发展。这增加了你的竞争力,阻止了对手的进攻。

◎ 如果你调研了 3 天,对手来了,也希望调研,客户将很难再安排时间给对手。但是客户却对调研过的厂商更有信心,而不是没调研的厂商,你打击了对手。

这是针对动机设计的销售手段,当然可以更多,老销售应该能看得出来,这个手段如果真的落实下去,这个单子可以说推进了一大步。

针对动机的销售设计往往是最有力的手段,我们之所以研究动机,是因为价值型销售提倡销售工作面对客户的动机展开,而不是需求。因为客户的需求是动机的外在反应,当我们追本溯源的时候,既能让我们直击要害,又能增加非常多的销售手段满足客户动机。以满足动机而不是满足需求为核心的销售体系,为我们打开了一扇通向新世界的窗户。这就是三维空间做销售:

图 3-8 动机链接产品示意图

针对动机设计销售手段对销售人员的要求很高。首先,这维空间很难被发现。只有通过正确的提问、发展 Coach、反复的验证才能得到。所以,这一维空间不是高手进不来。不过很多关系型销售很喜欢假装进来了。

4.空间就是竞争力

一位销售人员和一个客户的关系非常好,这位销售的竞争对手在和客户的交流过程中,发现了客户的一些隐性障碍,并提出了自己的解决方案。客户非常认同这些问题,也认同对手的方案,但是,客户转头就向关系好的销售询问可不可以解决这些问题,销售说可以啊,于是,生意达成了,对手丢单了。

对手错在哪了?发现隐性问题或者需求一直是顾问式销售所极力倡导的,为什么还会丢单呢?表面上看是关系起了作用,但是实际上是因为对手满足了需求但是没满足动机。设想一下,对手在提出隐性需求的同时,链接了客户的个人动机会是什么样,比如,在谈到设计效果达到超奢华标准的时候,也谈到了这件事情对客户未来职业定位的影响(前提是知道客户的这个个人动机),事情也许会变得完全不一样。什么是关系,无非就是满足动机而已。

对期望、需求、动机三者的认识有点像剥洋葱,每剥一层,就更能看清楚客户支持你的根本原因,每剥一层也更能找出更多的销售手段。销售从来就不是产品与产品之间的比较,而是对动机满足的差别。

图 3-9 MEN 内部包含关系示意图

这三个概念非常重要,但是,更重要的是这三个概念之间的链接关系,这才是销售最需要把握的东西。销售中的很多技巧都隐藏在这几根链接线里,我们本篇第五章介绍。

当我们分解了这些要素,我们突然发现,我们破解了销售沟通的密码,所谓沟通,就是三要素的状态转化,三要素以及三要素之间的链接关系,就是沟通的内容和过程,促成这种链接关系的变化就是沟通的目的。

我们强调从三个层次解构客户的对话,就是希望沟通中或沟通后,销售做填空题,将获得的信息按照期望、需求、动机的顺序填充进去,就像上表一样。这样做对销售的意义包括:

◎ 聚焦于客户动机,提升销售行为的有效性;

◎ 在更广的范围、更深层次形成差异性优势;

◎ 找出更多的销售空间,以便设计更多的销售手段;

◎ 期望、需求、动机也是测量信任的手段,如果客户总是与你谈期望,你可能不被信任;谈需求很多,客户对你比较信任;如果谈动机,那他一定是非常信任你了。

你的对手大部分都还处于一维的世界(只知道问客户需要什么产品);少部分处于二维的世界(知道了解需求),你在三维的世界里看这些对手,他们不过就是几条线或者几幅画而已。

这种三维模式对销售的要求肯定会比较高,不过,某种程度上说这三个层次是三个阶梯。有时也不需要全部走完三个阶梯,主要看你的对手是什么层次了,如果他是一维,你何苦三维,二维就揍死他了。

版权保护: 本文由 刘宁 原创,转载请保留链接: https://www.wechatadd.com/artdet/6690

- 上一篇:销售绝招:转化商机

- 下一篇:打造属于自己的销售神话引导期望的技巧