打造属于自己的销售神话.售管理者的自我修养

原创一次在课上与一位销售管理者讨论管理者风格的时候,他表示出他更喜欢比较开放、包容和接纳的管理者风格,能够听取销售人员的意见和想法,愿意与销售人员展开平等的对话和讨论。在后面的销售教练模拟演练环节中,这位销售管理者作为销售教练辅导、培养销售人员。在整个演练的过程中,这位销售管理者有意识地运用提问的方法与销售人员展开充分的沟通,能够在一定程度上引导销售人员进行思考。然而在过程中,有 2~3 句暴露「本性」的话语改变了整个教练辅导的效果。

• 「记得忙完了请客户的技术人员吃个饭。」(更好地教练话语是:怎么能够更好地拉近与客户方技术人员的关系呢?)

• 「很多客户方的采购人员都是由他们的亲属担任的,有没有考虑过他们个人的一些想法?」(更好地教练话语是:关于客户方的采购人员这方面你是怎么看的?)

虽然这位销售经理在教练沟通的过程中大多数的时候都显得比较开放、包容和接纳,但是恰恰是这几句话暴露了销售管理者的强势,这种强势的能量会被对方感受到,并且最终影响辅导、培养的效果。比较好的是在这个过程中他能够克制自己的强势,尽可能平等地与销售人员进行沟通,并能够积极引导销售人员进行思考。

每个人都需要持之以恒地提升自我修养,作为管理者,提升自我修养更是必修课,这也是为什么很多公司都开设相关课程的原因,通过内在修为的提升改变管理者外在行为的表现。

在这里并不是说强势不好、不对,也不是要让管理者放弃自己的本性,而是需要管理者能够根据不同情境调整自己的言行,这样才能更好地推动管理工作的开展。

在与客户交谈的过程中,一位销售管理者说:期望找到能力水平、素质和他一样的销售人员。

这句话听起来是不错的,谁不希望自己的下属有能力呢?可是这样现实吗?和你能力一样的销售人员凭什么在你手底下干?从另外一个角度讲,企业为什么不去寻找能力水平、素质高于你的销售人员呢?

同时,从这句话中我们也不难看出,销售管理者寻找高水平销售人员的迫切需求,那么企业管理者是否思考过是什么原因造成了现在这种情况吗?

一次,在解聘了一位销售人员之后,我思考在这件事情上我是否有问题,我的问题在哪里?这名销售人员是一定要解聘的,这没有错,我需要考虑的是从这件事情中我能有哪些收获。这件事情发生在接手一个新的销售团队不到两个月的时间里,这位销售人员负责的销售范围对于团队的业绩来说是比较重要的,但是其业绩的实际达成率却十分不理想,40% 的业绩任务都没有完成。我花了两周的时间跑了一遍他负责的主要客户之后,对他负责的客户的了解要比他还要多。真正决定解聘他的导火索是一次报销,在单据中我发现两张出租车票是去了同一个客户那里,而且两张票据下车和上车的时间间隔只有 15 分钟,这个客户我是知道的,进厂区登记身份证、换牌,再走进办公楼、走出办公楼都需要 10 分钟,那么剩下 5 分钟能做什么呢?来回可是 300 多元的出租费呀。就是不考虑钱,那么远的客户去一次能不能多做一些什么呢?

事后我在想,在这个事情里我哪里做得不好呢?如何做才能更好呢?当时要求团队里的销售人员每周拜访客户不少于 8 次。这位被解聘的销售人员也是按照要求在跑客户,可是跑客户的质量就另当别论了,最后就造成了大家不欢而散的结局。

• 如何能够让销售人员提高拜访质量?

• 如何帮助销售人员提升拜访质量?

• 需要如何与销售人员交流能够更好地获取其拜访质量的情况?

……

一个人的成长是心智模式[1]的成长,是由内在发生的变化。每个人无时无刻不在透过自己的眼睛看待着这个世界,做着自己的判断,这就是我们固有的心智模式。自我修养的提升也是心智模式的变化,内在的改变。心智模式具有以下特点。

• 每个人都具有心智模式。

• 心智模式决定了我们观察事物的视角和做出的相关结论。

• 心智模式是指导我们思考和行为的方式。

• 心智模式让我们将自己的推论视为事实。

• 心智模式往往是不完整的。

• 心智模式影响着我们的行为的结果,并不断强化。

• 心智模式往往会比其有用性更加长寿。

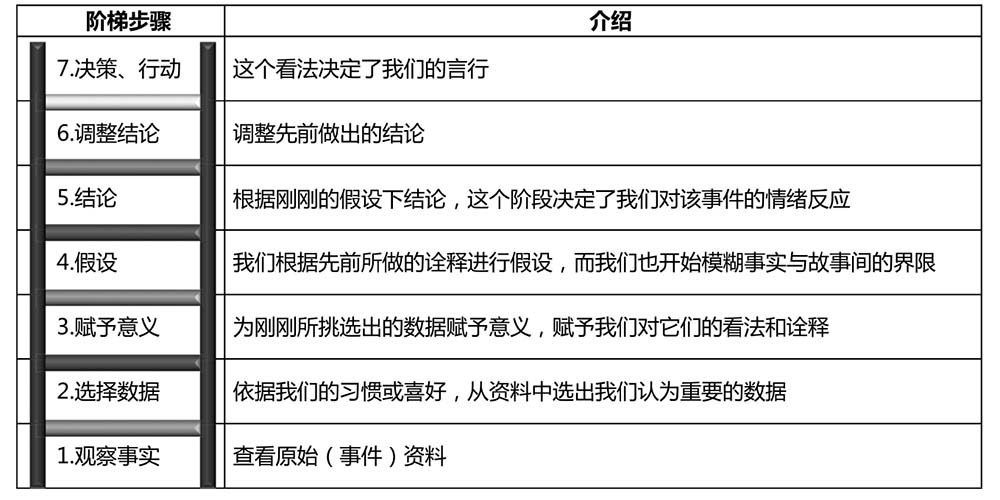

一个人的修为体现在其外在的言行上,决定一个人的思考、行为表现的恰恰是我们每个人的心智模式。心智模式决定了我们怎么看待事物、如何进行思考,很多时候这个过程是非常快的,几乎不被我们所觉察,这也是为什么自我修养的提升是一个缓慢的过程,是长期修为的结果。哈佛大学著名的管理及系统学者克里斯•阿基里斯在行为科学领域的研究过程中提出的推论阶梯再现了人们做出言行决策的过程(见表 3.3),这恰恰揭示了人们的心智过程是如何影响人们言行的。

表 3.3

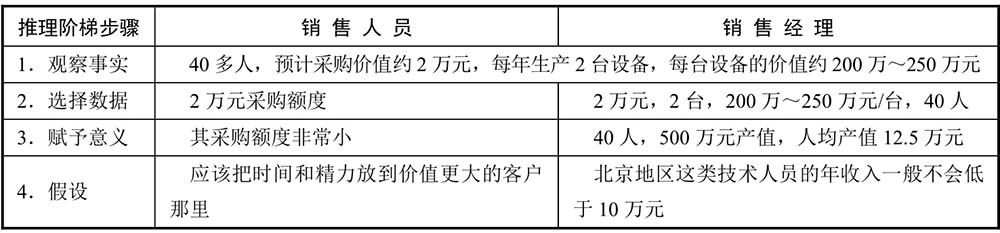

让我们用前面的案例来看一下销售经理和销售人员由于心智模式的不同对客户判断的最终结果有何不同。(见表 3.4)

这个客户的公司有 40 多人,目前每年采购价值约两万元的同类产品,基本上每年生产两台设备,每台设备的价值约 200 万 ~250 万元。

表 3.4

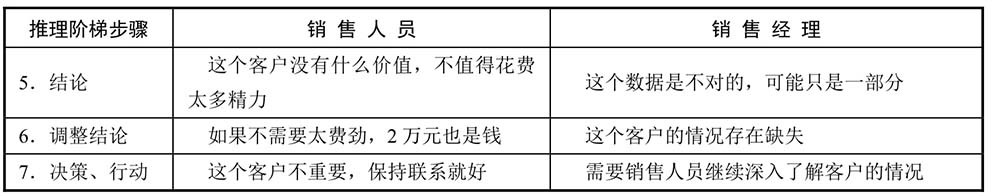

续表

对比两者的心智模式,我们不难发现,在观察到相同事实的情况下,由于不同的人选择的事实部分(数据)不同,对所选部分的认识及赋予其意义的不同,对它们给予的假设不同,造成了最终结论的不同,进而产生了不同的决策性行动。

• 在推论阶梯的第 1 级我们需要清楚地认识到,第一,我们看到的是否是全部的事实情况;第二,在沟通中对方陈述的事实更多的是他的主观认识;所以,需要我们对事实部分进行更多的了解。

• 当我们查看事实数据之后自然就会进入第 2 级,选取我们认为重要的部分,从这一级开始不同的人的心智模式开始起作用了,就像对面走过来一位美女,男人看容貌、女人看衣服一样,不同的人选取的部分就不同了。作为一位优秀的管理者我们需要知道这一点,为什么销售人员选取的数据和你选取的数据不同,为什么你会选取这样的数据,对方为什么会选取那样的数据,双方选取的不同数据可能对决策产生不同的影响。

• 仅仅选出数据部分是没有什么意义的,真正起到作用的是我们对这部分数据赋予的意义,我们是怎样看待这部分数据的。当我们看到半瓶水的时候,你的反映是「不错,有半瓶水」,还是「哎,只剩下半瓶水」,对半瓶水的不同看法将为我们后面的行动带来决定性的影响。第 3 级是我们主观意识凸显的一级(在第 2 级我们的主观意识已经在起作用了),我们的看法是受我们既往的经历、经验、价值观及周围环境(社会、组织等)影响的。作为一位管理者,我们需要看到我们为什么会如此看待这个数据部分,我们需要反思我们的看法形成的原因;同时我们还需要不断补充、学习、吸收对待同一事物的不同看法,争取让自己的看法更全面,进而丰富我们的认识结构,帮助我们能够更好地分析问题。

• 在我们对选取部分形成看法之后,引入与其相关的假设(第 4 级)进入到我们的行为决策,不同的人运用不同的假设在(主观)看法形成之后就能够得出初步结论(第 5 级)。在此我们需要清楚的是——假设是一种未经证明的主张,尽管过往很多情况都证明了这个假设是成立的,但是在具体的事件上其还没有经过证明,就像前面我们举例对比中,我们假设在北京地区这类技术人员的年收入一般不会低于 10 万元,可是具体到这个客户,其技术人员的年收入可能真的很低。我们在此不需要争论假设的正确与否,任何假设都需要在之后被证明,我们需要看到的是我们在此运用了什么假设,是什么原因让你运用了这样的假设,别人在此运用了什么假设,他为什么运用这样的假设,到底哪个假设对当前事件(后续的决策)更有帮助。

• 一位成熟的管理者是不会鲁莽行事的,其一般都会在得出初步结论(第 5 级)之后对结论进行调整(第 6 级),在这一级我们往往会强化我们对前面结论的认识,更加认定我们的看法和结论是正确的。特别是在情绪化的时候,这一级的过程几乎不存在,会直接进入下一级(第 7 级)的决策、行动。这也是为什么一位好的管理者一定不要情绪化,避免情绪化行事。任何一个人是避免不了情绪的,但是我们可以看到情绪、控制情绪,这是管理者行为的关键。

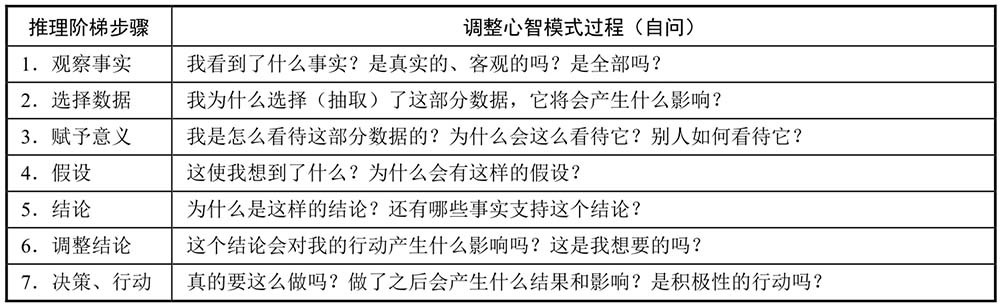

为了帮助大家更好地利用推论阶梯看到自己的心智模式,我们在下面的表格中列出了每个层级自问的问题,当你在做出结论、决策、行动的时候,可以先问一下自己,长此以往我们的心智模式一定会发生改变(见表 3.5)。

表 3.5

一个人无论是否是管理者,其自我修养的提升一定与他的经历、经验、知识结构、环境(社会氛围、组织文化、价值观等)等多种因素相关,但是真正的改变一定是发自其内在的思考和渴望的。自我修养的提升要经过不断地观察、体察、觉察、思考。自我修养提升的最快方式就是由心智模式过程认识的改变而发生的行为改变,但是这就要求我们能够时刻对我们的言行进行思考,特别是当你非常笃定的时候,这时是改变原有的认识,还是更加坚定我们原来的认识,这是要经过思考的。还有一种我们常见的方式就是通过外在的大量练习,通过练习逐渐改变我们的心智模式;一万小时定律,运动员大量的练习就是通过这种方式使其修为发生改变。

销售和销售管理工作作为一项以结果为导向的工作,在取得好的销售结果的时候,会使当事人增强自信,坚信自己心智模式过程中的假设、结论、决策等都是对的,经过事实验证的。特别是作为销售管理者,大多数人都有非常丰富的、成功的销售经验,面对销售过程中的各种情况和问题有着坚定地认识和看法,这些主观的认识会阻碍销售管理者自我修养的提升,我们不是不应该自信、不应该坚定,反倒这些在销售管理工作中是非常必要的,但是我们需要更全面地看待在销售过程中出现的情况和问题、看到主观意识形成的原因,这样才能使我们在与别人交往过程中能够更好地与别人展开全面的、深入的交流,这将为双方达成共识打下坚实的基础。

[1]「心智模式」是由苏格兰心理学家 Kenneth Craik 在 20 世纪 40 年代提出的,之后就被认知心理学家 Johnson-Laird 和认知科学家马文明斯基(Marvin Minsky)、西蒙·佩珀特(Seymour Papert)所采用。心智模式影响我们如何了解这个世界,如何采取行动的许多假设、印象,是对于周围世界如何运作的既有认知,并深受习惯思维、定势思维、已有知识的局限。我们通常不易察觉自己的心智模式,以及它对行为的影响。

版权保护: 本文由 刘宁 原创,转载请保留链接: https://www.wechatadd.com/artdet/6734